あなたは今、公務員として働いているものの、うまく仕事が出来ず「つらい」と感じているのではないでしょうか。

実際、公務員の仕事って、世間が思っているよりも難しいですし、法律が関係していることが多く内容も複雑だったりでとても大変ですよね。

僕自身、大学生を卒業し入庁1年目の頃は仕事量や内容の奥深さに戸惑い、どうしたら先輩達のように活躍できるのかわからず、全く仕事についていけない状況でした。上司からは「お前、ほんと大丈夫か・・・?」と真顔で心配されることもありました。

しかし、まず第一にお伝えしたいことは、仕事が上手く出来ず悩むことは誰もが経験することで、むしろその経験があるからこそ大きく成長できるということです。

また、様々な部署の先輩・同僚と仕事をするうちに、公務員の仕事にも上手に出来るための”ポイント”があることがわかり、それを実践することで当時の状況を脱却することができました。

本記事では、現役公務員である僕が実際に経験した内容にもとづき、公務員が仕事する際の以下のポイントについてご紹介します。

- 仕事できない状況を抜け出すために実践すべきこと

- 仕事がうまくできない原因

- 仕事できない原因を把握するための方法

この記事を見て、紹介した解決策を実践することで、あなたは仕事が上手くできず「つらい」と感じている現状から脱却し、楽しみながら、また、やりがいを持って仕事に臨むことができるようになります。

ぜひ最後まで読み進めてみてください。

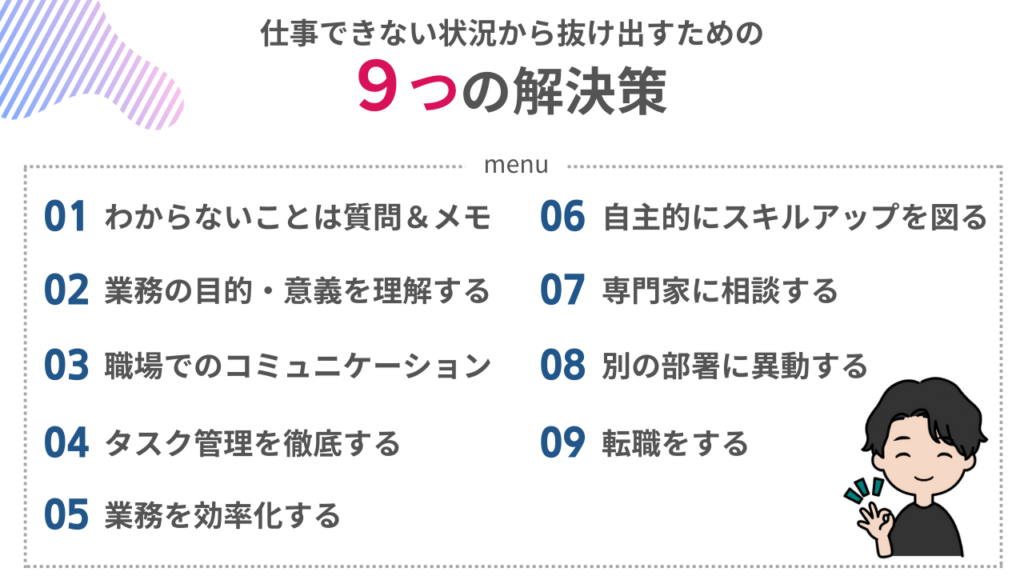

【必見】仕事できない状況から抜け出すための9つの解決策

それでは早速、仕事ができない状況から抜け出すために実践すべき解決策を以下のとおりご紹介していきます。

1.わからないことは質問をする&メモを取る

1つ目の解決策は「わからないことは質問をする&メモを取る」です。

質問やメモ取りにおける具体的なポイントは以下のとおりです。

- 5分~10分は自分で調べて(考えて)みる。

- わからないことは遠慮せずに上司や先輩に質問する。

- (もし可能なら)「相手がYesかNoかで答えられる」ように質問の仕方を工夫する。

- (もし可能なら)質問を受ける上司・先輩のスケジュールが空いているかをあらかじめ確認する。

- 質問するときは必ずメモを取る。

業務内容などでわからないことがあるとき、「忙しそうだしなんだか申し訳ないな」と感じ、質問するのを遠慮してしまうことが多いのではないでしょうか。

しかし組織全体で考えたとき、「メンバーが業務内容を理解できていない状況」というのは、業務ミスにつながったり、作業効率が低下するリスクがあることから、好まれることではありません。

もし、遠慮してしまう気持ちが強いのであれば、1回の質問で終わらせるぞ!という気持ちくらいで質問をした方が、上司や先輩にも「やる気があるな」と認めてもらえます。

そのために、質問をするときは必ずメモ帳などを使い、いただいたアドバイスを書き残し理解を深めていきましょう。

ちなみに、僕が実際にやっている方法としては、上司からアドバイスなどを殴り書きレベルでメモし、自席に戻った後で時間があるときにPCのメモ機能(WordやExcelなど)を活用し、情報を整理してまとめておきます。

そうすることで次同じ事務を行うとき、そのメモ機能を閲覧すればすぐに対処法がチェックできるため便利です。

なお、もし可能であれば質問をするとき「▲▲の理由で◯◯をすべきと考えていますが、合っていますか?」といったように相手がYesかNoかで答えられるような質問の仕方をすることをオススメします。

理由は2つあり、1つは上司・先輩が教えるための労力を極力減らすことができるため、もう1つは質問したあなた自身が担当者としての意見を持つトレーニングができるためです。

当時の僕を含め、職場には「どうしたらいいですか?」とふわっと質問する人が結構います。

初めの頃は仕方ないと思いますが、ある程度業務ができるようになった時に上記の質問をすると、上司・先輩は「業務担当者としての意見はないの?」と考えてしまいますし、何よりあなたが自分自身で考える力が身に付きません。

そのため、一度自分自身で意見を出し、その意見に対して上司・先輩からのフィードバックを受けて修正していく、という進め方がオススメです。

なお、相手がYesかNoかで答えられないような質問内容の場合は、「▲▲業務の◯◯の考え方がよくわからないのですが、教えていただけますか」といったように、具体的にどこがわからないのか、何をしたいのか、などの詳細を伝えるように心がけましょう。

ユウ

ユウ誰だってわからないことはあるため、質問することは悪いことではありません。ただ、できるだけわかりやすく、相手の負担が増えないような質問の仕方を心がけましょう!

2.業務の目的・意義を理解する

2つ目の解決策は「業務の目的・意義を理解する」です。

公務員の業務はどんな業務であっても、何かしら住民への役に立っているということは何となくわかりますが、その影響が目に見えないとやりがいを感じられなかったりします。

そういう時は、あなたが担当している業務に関連している「実施計画」(アクションプラン)や「法律」を読んでみることをオススメします。

実施計画(アクションプラン)の場合、計画策定の背景となった問題意識や課題などが示されているため、担当業務を行う大きな目的を理解できます。

また、KPI(重要業績評価指標)という、施策の目的を達成するために必要な中間目標のようなものも示されていることが多いため、「何を達成するために業務を行っているのか」を具体的に理解することができます。

一方、自分の業務内容が法律で定められている場合、その法律の条文の冒頭に必ず「目的」がありますので、そこから自分の業務の必要性や意義を理解することに役立たせることができます。

これらを実践することで、目的や目標を目指して仕事を進めることができるため、モチベーションを維持することができます。

3.職場内でコミュニケーションを取るようにする

3つ目の解決策は「職場内でコミュニケーションを取るようにする」です。

職場では、担当者同士・係同士の連携が必要な場面がありますが、この連携が上手に出来ていないと事務の引き継ぎができず、思わぬトラブルを起こす可能性があります。

そのため、職場内では必要に応じて密な連携をとることを心がけましょう。

具体的なコミュニケーションの方法ですが、大きく分けて2つあります。

- 業務上におけるコミュニケーション

- 業務外におけるコミュニケーション

業務上のコミュニケーションについては、必要な手続きややってほしい業務などを引き継ぐ場合に、口頭で済ませるだけではなく、チャットツールやメールなどによる文面に残して依頼することがポイントとなります。

あまりにも軽微な引継ぎであれば口頭だけでも構いませんが、そうでない場合は、言った言わないの水掛け論になる可能性がありますし、自分自身が引き継いだかどうかの備忘録としても役立ちます。

業務外におけるコミュニケーションについては絶対必要というわけではありません。しかし、何か困難事案を相談するだったり、依頼したいことが依頼しやすいような雰囲気づくりをあらかじめしておこうというのがポイントになります。

世間話でもいいので相手との交流を持っておくことで、いざとなった時に助けてくれるかもしれないため、コミュニケーションをしておくだけ得だと言えます。

4.タスク管理を徹底する

4つ目の解決策は「タスク管理を徹底する」です。

タスクとは、「課された仕事。職務」(コトバンクより引用)を意味しますが、タスク管理が徹底できていないと、業務上の抜け漏れによるミスが起きてしまう可能性があるため、注意が必要です。

上手にタスク管理をする際の主なポイントは以下の通りです。

- 使用するツールは管理方法が楽なものを採用する

- タスクを1日で完了できる大きさに細分化する

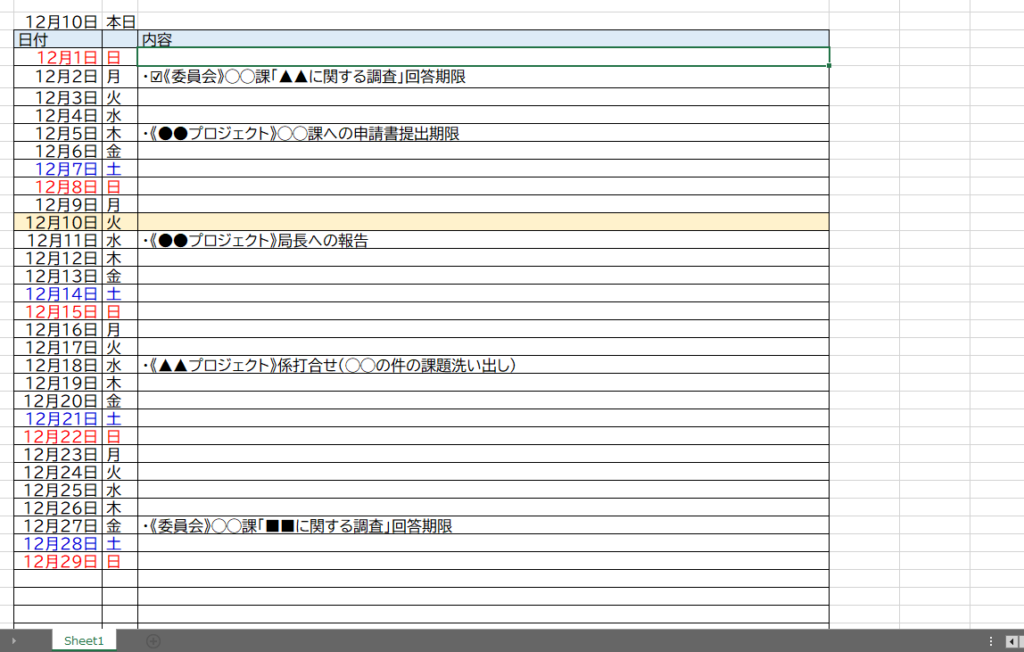

タスクを管理するためのツールについては、僕の場合、まともなシステムが導入されていないため、「Excel」と「Sticky note(付箋)」を活用しています。

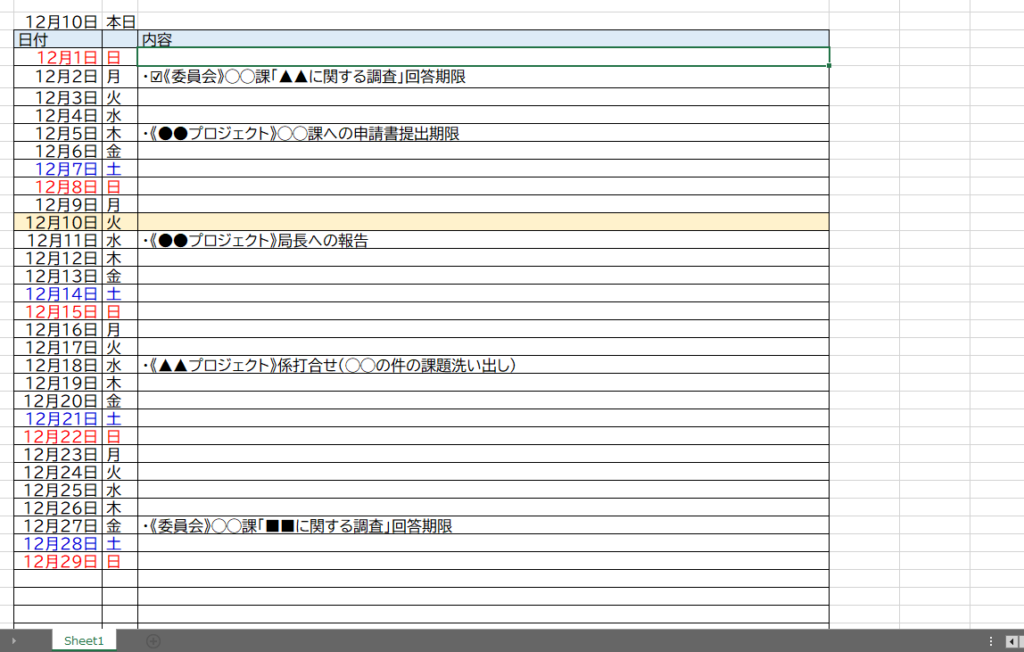

Excelでは自前でカレンダーを作成し、スケジュール的な役割として使っており、「いつまでに何をやらないといけないか」が時系列ごとに整理されているため、優先順位が把握しやすい特徴があります。実際に使用しているものを再現したものを以下の通りご紹介します。

なお、Excelに関してはタスクを時系列でまとめていれば良いので、普段使用されているカレンダーなどで書き込みができればそれで代用することも可能です。

僕の所属でも一応、職員用システムの中にカレンダー機能があるのですが、一つ一つのスケジュールを確認する際のページ遷移が遅い点とスケジュールで表示される枠が小さく視認性が低い点が気になったため、独自でExcelを作成することとなりました。

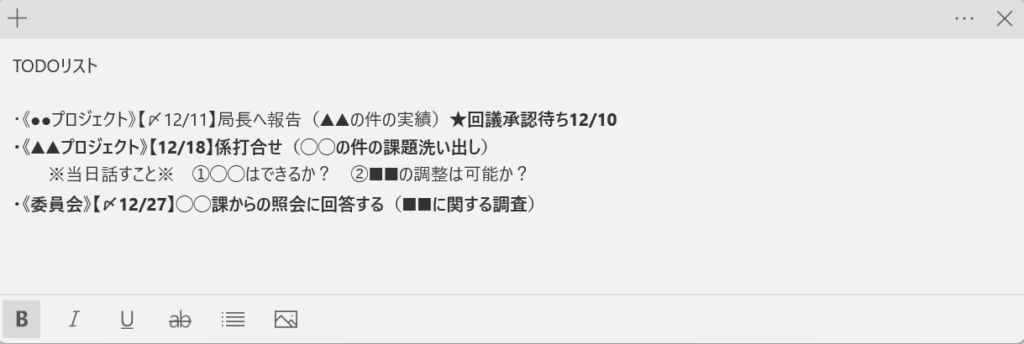

もう一方のSticky note(付箋)については、主にTODOリストとして使っており、Excelとは少し目的を変えて「タスクの進捗状況」を具体的に書き込む形で整理しています。文字ベースでまとめているため自由に整理できるところが特徴です。

整理する内容は「事業名(タグ)」「内容」「期限」の3つのみとしています。「事業名(タグ)」を設定する理由としては、付箋を見たときにどの事業に関するTODOなのかを一目で把握したいためです。実際の使用感は以下の通りです。

付箋の活用におけるポイントとしては、「1日で終わらせられる大きさ」に細分化できていることです。

設定したタスクが大きいとどこまで達成しているか進捗がわからないため、大きいタスクは細かく分けて、それぞれに対する進捗管理をしましょう。

5.業務を効率化する

5つ目の解決策は「業務を効率化する」です。

業務を効率化することで、時間・労力を削減することができ、時間内に仕事が終わらない!という状況を改善することができます。

具体的にオススメする業務効率化の方法は、以下のとおりです。

- 業務フロー・マニュアルの作成

- ExcelやWordなどのマクロ・VBA機能を活用した作業の自動化

- AI(Chat GPTなど)を活用した調査・アイデア出し

「業務フロー・マニュアル」に関しては、業務全体の流れや作業のポイントが整理できるため、理解の促進に繋がります。

普段から「あれ?これって何から始めれば良いんだっけ?」と迷い作業が遅れてしまう人には特にオススメです。

また、自分だけではなく後任となる他の職員においても重宝されることとなるため、作成する意義が大きいと言えます。

「マクロ・VBA機能を活用した作業自動化」に関しては、ExcelやWordのデータ処理において、1クリックすればあらかじめ設定していた処理をPC側で勝手に進めてくれるとても便利な機能です。

具体的な活用シーンの例としては、「住民リストを用いた郵送物(書類)の大量印刷する作業」であったり、「Excelの各ブックに入力されたデータを他の取りまとめ用のブックに転記する作業」といった、手作業でやるとかなりの時間を要する作業を自動化することができます。

VBA機能に関しては、Excel側へ指示をするためのコードを覚えなければならないことから、習得には少し時間がかかるかもしれませんが、時間をかけてでも覚える価値はあります。

特に、同じ作業を繰り返し行う事務や大量のデータを取り扱う事務を担当している人には是非習得していただきたいものとなっています。

「AI(Chat GPTなど)を活用した調査・アイデア出し」に関しては、他自治体の事例調査や新たに事業を実施する際のアイデア出しなどでAIを活用できます。

ただ、AIは指示の仕方によって返ってくる回答内容が毎回異なったり、回答に伴う根拠が薄いことがあるため、その裏付けは別途取る必要があります。

僕が普段AIを利用して事例調査をするときは、ざっくりとAIに調べてもらい、併せて根拠となるURLも添付してもらうよう指示します。その後、僕自身がそのURLにアクセスし、自治体HPなどを直接確認するようにしています。

この活用だけでも体感として20-30%の時間短縮に繋がっているため、便利だと感じています。

6.自主的にスキルアップを図る

6つ目の解決策は「自主的にスキルアップを図る」です。

仕事がうまくできない原因に「自分自身のスキル・知識不足」が挙げられます。

知識・スキルが足りないと、業務に支障をきたすこともあるため、早めにスキルアップできるのが望ましいです。

スキルアップにはいくつか方法があり、オススメを以下のとおり紹介します。

- 資格を取得する

- セミナー・研修に参加する

- 参考書を読む

「資格取得」に関しては、担当業務に関連する資格を取ることをオススメします。

資格試験に合格するという目標ができると、スキルアップに対するモチベーションが上がります。また、合格すれば資格保有者になれることから、今後のキャリア形成で活かすこともできるようになります。

「セミナー・研修に参加する」に関しては、職員研修のようにあなたが働いている自治体の中で用意されている研修もありますが、学習したい内容によっては外部団体によるセミナーなども受講できます。

例えば、近年話題のSDGsや、Python(プログラミング言語)、統計学、心理学などといった、公務員に限らずビジネスマンにとって必要とされる知識・スキルを無料で学ぶことができます。

「参考書を読む」に関しては、担当している業務の専門的な知見が得られる書籍を購入し、それを読むことで知識・スキルアップすることができます。

予算がどれくらい与えられているかにもよりますが、書籍の購入ができる部署もありますので、気になる書籍を見つけた際にはあなたが所属している部署の庶務担当に確認してみましょう。

ただ、仮に会社負担で書籍が購入できなくても、自分自身で購入し、スキルアップすることは心がけておきましょう。

僕自身これまでに自己啓発のために様々な書籍を購入しましたが、自分で購入できると書籍に直接メモが出来たり、気になった時にいつでも見返すことができるため、学び直しの点でストレスがありません。

7.専門家に相談する

7つ目の解決策は「専門家に相談する」です。

あまり見かけないケースだとは思いますが、自治体や部署によっては、弁護士や税理士など、その業務専門の人材を配置しているところもあります。

また最近では、DX推進、観光振興などを促進するため、民間企業から自治体へ人材派遣をする制度が総務省で設けられています(「地域活性化企業人」など)。

こういった専門的人材の方々に対して、日常業務における複雑な問題点などを相談することで何か解決の糸口を見つけることができますので、積極的に活用していきましょう。

8.別の部署に異動する

8つ目は「別の部署に異動する」です。

仕事が上手く出来ない原因に、そもそも現在の部署での適性が無いという可能性もあります。

これは全く悪いことではありません。完璧な人間などそうそういませんから、向き不向きがあることは誰にだってあります。

なので、この「つらい」現状を本気で解決したいのであれば、まずは部署異動を検討することをオススメします。

部署異動の方法は、年に1回やってくる意向調査に「別の部署に異動したい」旨の希望を出したり、所属長に異動したい旨の相談をしてみましょう。

ただ1点気を付けなければいけないのが、今の部署で仕事ができない具体的な原因は何なのかを整理しないと、異動先でも同じことが起きてしまう可能性があります。

なので、現在の職場で自分が仕事できないと感じている場合は、「どういったところが自分に向いていないのだろう」と自己分析をしておきましょう。

9.転職をする

9つ目は「転職をする」です。

これは「別の部署に異動する」に似ている所がありますが、適性が無いというレベル感が「公務員として適性が無い」かどうか、ということです。

公務員は多くの職員が保守的で、あまり変化を好まない方が多いため、「もっとこうしたらいいのに」や「改善していこう」といった、上昇志向の方にとっては働き甲斐をあまり感じられないかもしれません。

こういった方には、ぜひ民間企業等への転職についても視野に入れてほしいと思います。

また、仮に転職まで到達しなくとも、転職サイトや転職エージェントを利用して、自分の市場価値を把握することで、現職で何を伸ばしていけばいいのかを理解するきっかけにもなります。

クジラボでは、元公務員のキャリアカウンセラーがあなたのキャリアについて親身に相談に乗ってくれます。また、転職を前提としない相談もOKであるため、誰でも気軽に相談できるのが特徴です。

\ 相談実績1400名以上 /

以上が、仕事ができない状況を抜け出すための解決策でした。

いきなり全てにチャレンジするのではなく、まずはあなたにとって馴染みやすいことから少しずつ取り組んでみるだけでも良いと思います。

徐々にできることを増やしていき、成功体験を重ねていきましょう。

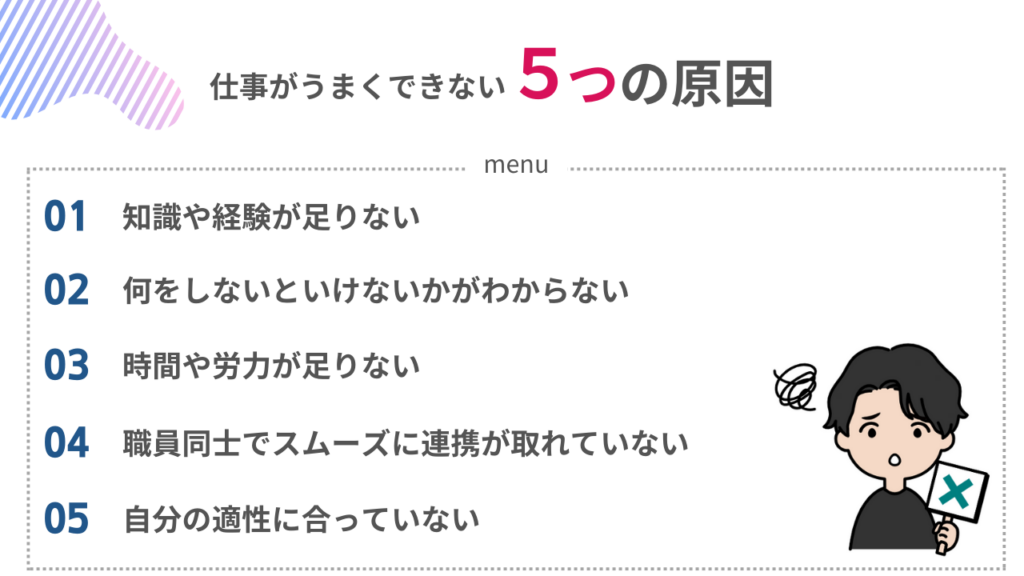

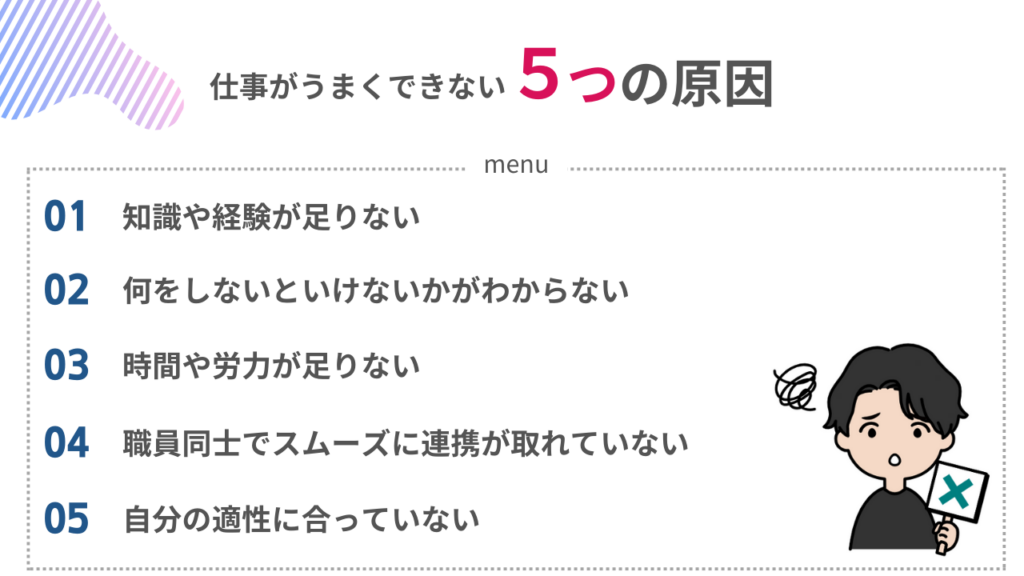

仕事がうまくできない5つの原因

続いては、仕事がうまく出来ない5つの原因について具体的にご紹介していきます。

上述している解決策を設定するためには、前提として原因を把握していることが重要となりますので、あなた自身が今、仕事がうまくできない原因を把握することで適切な解決策がわかるようになります。

1.知識や経験が足りない

1つ目は「知識や経験が足りない」ことが原因であるケースです。

担当業務の中で、住民に対して案内すべきサービスが案内できなかったり、申請事務などにおいて申請者に指摘しなければいけないことが指摘できなかった、といったケースがあると思います。

こういったケースの背景には、業務上の運用・法令の知識を深く習得できていないことが挙げられます。

しかし正直、全ての知識を習得することはなかなか簡単にできることではないため、一度に短期間で学ぼうとすると挫折してしまいます。

なので、知識の習得に関しては、「着実に経験を積む」「自主的にスキルアップを図る」「わからないことは上司・先輩に質問をする」ことを継続することが大切です。

2.何をしないといけないかがわからない

2つ目は「何をしないといけないかがわからない」ことが原因であるケースです。

仕事ができない原因には、自分の担当業務の細かい作業内容が把握できていないことで、抜け漏れが発生してしまうことがあります。

「何をしないといけないかがわからない」とはつまり「自分自身の担当業務内容が明確でない」ということになるため、この原因はどちらかというと組織(所属)としての不備に該当します。

しかし残念ながら、組織(所属)も完璧な存在でないことが多く、業務フローやマニュアルなどが整備されていない所が多い印象です。

なので、もしあなたの担当業務にマニュアル等が整備されていなければ、「実際に業務を経験している(したことのある)上司・先輩に直接質問する」ことをオススメします。

そして、今後余裕が出てきたときにはあなた自身がマニュアルやフローを作成することで未来の後輩達に非常に喜ばれますので挑戦してみましょう。

3.時間や労力が足りない

3つ目は「時間や労力が足りない」ことが原因であるケースです。

時間や労力が足りない原因を深掘りすると、さらに以下の4つに細分化することができます。

- 仕事に集中できていない

- 計画的にスケジュールが組めていない

- 業務が効率化できていない

- 人手が足りない

「仕事に集中できていない」に関しては、デスク周りに物が散在していたり、睡眠不足、仕事中に適度な休息を取っていないなど様々な要因が挙げられます。一つ一つの対処法は難しいものではないため、少しずつ改善していきましょう。

「計画的にスケジュールが組めていない」に関しては、ゴール(達成したい目標)から逆算してやるべきことを決められていないということになります。

計画的にスケジューリングできないと、「いつまでに」「どこまで」達成すべきかが曖昧となるため、当初予定していた期限から大幅にずれてしまうリスクがあります。

「業務が効率化できていない」に関しては、「仕事量が多い」ことが原因で、時間が足りなくなってしまっていることが考えられます。なので、業務効率化により仕事量を減らすことで、期限までに仕事を終わらせることができるようになります。

「人手が足りない」に関しては、正直自分自身でできることが限られてきます。強いて言えば「人事担当に人手を増やす申入れをする」ことが改善策として挙げられますが、それも結局は組織としての申し入れになるため、必ず実現できるとも言い切れません。

しかし何もしないよりかは、根拠(業務に対する必要人工・時間)をしっかりと用意して根気よく相談し続けることで必要に応じて人員を配置してくれる可能性もあるため、組織として対応していきましょう。

4.職員同士でスムーズに連携が取れていない

4つ目は「職員同士でスムーズに連携が取れていない」です。

考えられる主な要因は以下のとおりです。

- 連携の方法

- 連携のレベル感

「連携の方法」に関しては、一つの業務を職員間で分けて作業する場合、連携の仕方が悪いと目的を達成するために多くの時間・労力をかけてしまう可能性があります。

よくある方法としては、口頭による伝達のみで連携を行う方法です。

軽微な引継ぎなどであれば、口頭によるものであってもそこまで影響は大きくありませんが、業務フローの中に組み込まれているような作業であれば、抜け漏れなどにより重大なミスに繋がりかねないため、注意が必要です。

「連携のレベル感」に関しては、雑な引継ぎを行うと、引継ぎを受けた人が内容を理解できず、ミスが起きてしまう可能性があります。

そのため、連携をする際には、手続きに必要な情報が何かをあらかじめ整理して、その情報を適切に引き継ぐように心がけましょう。

5.自分の適性に合っていない

5つ目は「自分の適性に合っていない」です。

公務員には「窓口での住民対応」や「イベント開催」、「予算・決算の編成」、「補助金交付事務」など、様々な業務があります。人には適性(向き不向き)があるため、どうしても合わない仕事があると思います。

このまま仕事を続けていても、モチベーションが上がらないのに求められることが多く・大きくなっていくことで気持ちを病んでしまう人も多くいます。

そのため、「なんか自分に合わないな」と感じ始めたときは、上述している原因も含めて、具体的に何が自分に合わないのかを自己分析することが重要です。

以上が、仕事がうまくできない5つの原因でした。

原因によって解決策も変わってくるため、あなたが今、仕事ができない原因は何なのかを整理しておきましょう。

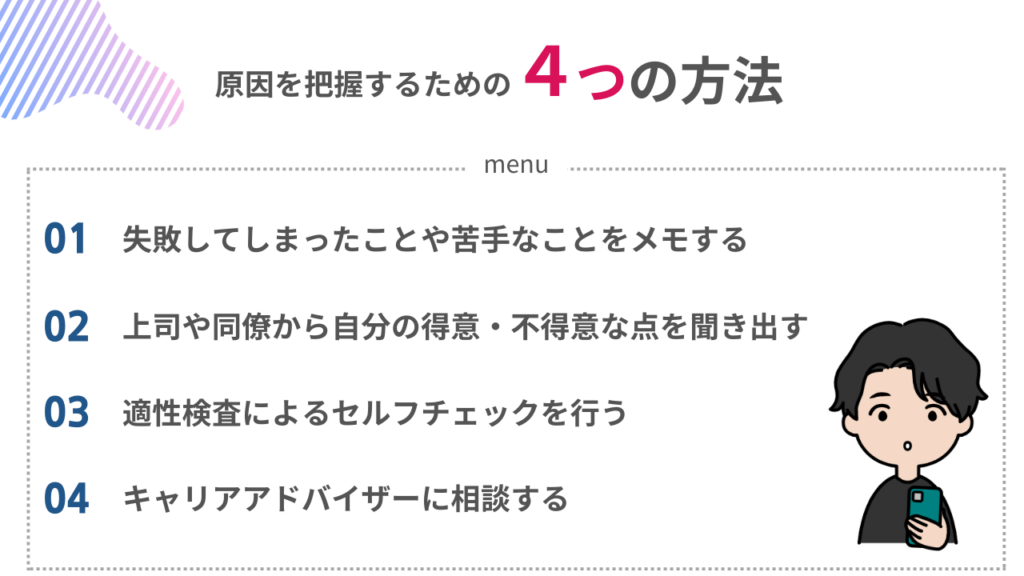

【現状分析】原因を把握するための4つの方法

続いては、原因を把握するためにどのようなことをすればいいのかをご紹介します。

1.失敗してしまったことや苦手なことをメモする

1つ目は「失敗してしまったことや苦手なことをメモする」です。

普段業務をするなかで、規模の大小を問わずミスをしてしまうことはあると思います。

そんな時はとにかくメモをするよう心がけてください。

自己分析をするとき、改まって洗い出そうとするとなかなか頭に浮かんでこないと思いますが、日々の業務の中で気づいたときにメモをし、書き溜めておくことで徐々に自分の苦手な部分が見えてきます。

また、メモの内容は以下のように具体的に書けると良いです。

- 日時・曜日

- 作業内容

- ミスの内容

- 改善策

「日時・曜日」では週のどのあたりで毎回ミスをするのか、1日の中でいつ頃ミスをしてしまうのかといった周期を把握することができます。

「作業内容」「ミスの内容」では、具体的な作業のなかで、自分はどの作業が苦手なのかを把握することができます。

「改善策」では、定期的に見返すことで復習にもなりますし、新たなミスをした時の対応方法のヒントに繋がります。

上記のように細かくメモを取るべき理由は、それぞれのケースにおける苦手な共通点を洗い出すには、細かい行動単位で観察する必要があるためです。

共通点を見出すことで、あなたの苦手な傾向が明らかになりますので、細かくメモを取るようにしましょう。

2.上司や同僚から自分の得意・不得意な点を聞き出す

2つ目は「上司や同僚から自分の得意・不得意な点を聞き出す」(他己分析)です。

上司や同僚はあなたが一生懸命働いているところを見てくれているはずです。

他己分析の良いところは、上述の自己分析で洗い出せなかった内容も引き出すことができる点です。

なお、当たり前の話ではあるのですが、あなたの人格を否定するような内容は得意・不得意には全く関係ありませんので注意しましょう。それはアドバイスではなく、ハラスメントです。

3.適性検査によるセルフチェックを行う

3つ目は「適性検査によるセルフチェックを行う」です。

自己分析のツールとして適性検査というものがあります。

適性検査とは、企業が新卒採用の際に、応募者の能力や人柄、性格から、どんな仕事に向いているか、どんな職場が適しているかを知るために実施するテストです。適性検査の種類にもよりますが、一般的に「能力検査」と「性格検査」があります。

(リクナビHPより引用)

適性検査では、どんな職種が向いているか、そもそも公務員が向いているのかなどを知ることができます。自己分析では気づくことのできなかった自分の得意・不得意を把握することができるためオススメです。

4.キャリアアドバイザーに相談する

4つ目は「キャリアアドバイザーに相談する」です。

キャリアアドバイザーとは、就職や転職を希望する人にその実現に向けアドバイスやサポートを行う専門家のことを指します。

キャリアアドバイザーに相談することで、自分の得意・不得意などの洗い出し、目指したい将来像や、現在の不安などを1対1で話し合うことができるため、思考の整理ができるとともに、進むべきキャリアがわかるようになります。

なお、キャリアアドバイザーへの相談は、転職サイトのエージェント登録をすれば基本無料で相談ができますので、転職を考えていなくても、とりあえず相談してみるのもオススメです。

以上が、仕事ができない原因を把握するための4つの方法でした。

原因を把握するためにできることには、自分の中で整理するだったり、誰かに相談することで見つけられますので、まずは出来るところから進めてみましょう。

【まとめ】仕事ができない原因を分析しあなたに合った解決策を実践してみよう!

これまで、公務員として仕事が上手く出来ない状況を抜け出すための解決策などをご紹介しました。

公務員の仕事は、世間が思うよりも簡単なものではなく、住民ニーズや法律などを考慮した対応が求められるため、最初は挫折をすることもあると思います。

しかし、それは誰もが通る道で、みんな同じように原因を分析し、次に活かすことで活躍をしています。

大事なのは、「なぜ仕事が上手く出来ないのか?」を自分なりに考え、解決策を実践することです。

ぜひ、本記事に書いてある解決策や現状分析の方法をもとに、今すぐに行動し、「つらい」と感じる日々を抜け出し、楽しみながら、やりがいのある日々を送りましょう。