あなたは今、収入改善やキャリアアップ、自由な働き方への憧れから「副業」にチャレンジしたいと考えているのではないでしょうか。そして、周りの知人・友人と比べ公務員が副業に対して厳しい境遇に置かれていることに納得がいかないかもしれません。

公務員は、世間から「安定」の象徴として取り上げられますが、その一方で20代、30代の収入は決して高いとは言えません。また、公務員は希望通りに異動できることが少ないため、キャリアアップも難航することから、副業へのニーズが高いのも頷けます。

筆者自身、20代の頃は「沢山働くぞ!」と気合十分で過ごしていましたが、残業をさせてもらえない部署に所属していたため残業代はほぼ0円で、「このままだと貯金できないのでは」と焦ったことを覚えています。

加えて、副業をしようにも制限が多く「手が出せるような副業は意外と少ない」というのが現実で、同じ業務の繰り返す日々を経験し「このままでいいのだろうか・・・」と何とも言えない不安感が募っていきました。

公務員の副業については、法律による制限があるため、原則それに従わなければなりません。しかし、副業に関する正しい制度・情報を把握し上手に立ち回ることで、公務員でも可能な副業にチャレンジできたり、キャリアアップや収入改善の可能性が高まります。

本記事では、公務員の副業禁止はおかしいと感じているあなたに向け、以下のポイントをご紹介します。

- 公務員が副業禁止となっている理由や背景

- 公務員でもできるオススメ対応策

- 副業解禁に対する今後の動向

この記事を読むことで、あなたは副業禁止の理由や、そのうえで今から出来る事を知り、収入改善やキャリアアップのチャンスを掴むことができます。

ぜひ最後まで読むことをオススメします。

公務員が副業禁止なのはなぜか?その理由と背景

それでは、なぜ公務員が副業に関して冷遇されているのか、根拠やその背景について説明していきます。

副業禁止の理由:法律で規制されているため

公務員が副業禁止である理由は「法律で規制されている」ためです。

原則として、地方公務員は「地方公務員法」という法律によって副業禁止に関する規定が設けられています。

※根拠法令の詳細(クリックすると表示されます)

第38条(営利企業への従事等の制限)

第1項 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

第2項 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

上記条文を整理すると以下のとおりとなります。

- 地方公務員は許可なく次の行為を行うことができない

- 営利団体の役員等を兼ねること

- 自ら営利企業を営むこと

- 報酬を得て事業または事務に従事すること

- 兼業(副業)に係る許可基準については、人事委員会は、人事委員会規則により任命権者の許可基準を定めることができる。

ちなみに人事委員会とは、都道府県や指定都市、人口15万人以上の市、特別区が設置できる「初任給や昇格・昇給の基準に関する規則などを制定することができる組織」のことです(ほかにもできることはありますが割愛します)。

上記を見ると、一見「許可さえもらえれば営利団体で働いたり、自営による副業もできてしまうのでは?」と読み取ることもできるかもしれませんが、残念ながらそういう訳ではありません。

総務省が公表している「地方公務員の兼業について」(令和6年9月30日)によると、副業に係る許可基準についてはこれまで総務省が発信してきた通知(※以下)や国家公務員法、人事院規則等も踏まえて設定すべきものであると言及されています。

※総務省通知の内容(クリックすると表示されます)

※国家公務員における基準

- 兼業許可は、次の1~5に該当する場合は原則として許可されない。

- 兼業のため勤務時間を割くことにより、職務の遂行に支障が生ずる。

- 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与える(週8時間又は1か月30時間超、勤務日においては3時間超)。

- 兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に特別な利害関係がある。

- 兼業する事業の経営上の責任者となる。

- 国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがある。

- 兼業先は、非営利団体(公益社団・財団法人、NPO、一般社団・財団法人等)であり、活動実績が確認できること、兼業内容が団体の目的や事務事業に沿ったもので、国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがない場合等は兼業可能。

- 報酬は、社会通念上相当と認められる程度を超えないこと。

- 営利企業での兼業は上記5に該当し原則不可。

つまり、営利企業で行う兼業(副業)は、公務員全体のイメージダウンや公務員としての信用を傷つけることとなる恐れがあることから原則として認められない、ということです。

例えば、アルバイトなどはまさに営利企業から給料をもらい働く副業にあたるため原則禁止です。

他にも、過去に和歌山市の消防局の男性(当時33歳)がユーチューバーとしてゲーム実況をし、Youtubeから収益を得たことで市から懲戒処分(減給10分の1)を受けたという報道がありました(読売新聞HPより)。

以上のことから、公務員の営利企業での副業については、法律によって原則禁止とされており、国がこのルールを変えない限り副業解禁が促進されることはないのです。

ただ、ここで勘違いしないでほしいのは、全ての副業が出来ないという訳ではなく、非営利団体での副業であれば任命権者からの許可を前提として実施可能であるということです(具体的な副業事例については後述します)。

副業禁止の背景:公務員が「公共利益を追求し続ける存在」であるため

前述で紹介した公務員における副業に関する規定については、実は地方公務員法が施行された1950年から約70年以上もの間、一度も改正されていません。

一方で、社会全体を見ると、2018年1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、基本的な考え方として「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である」と言及しました。

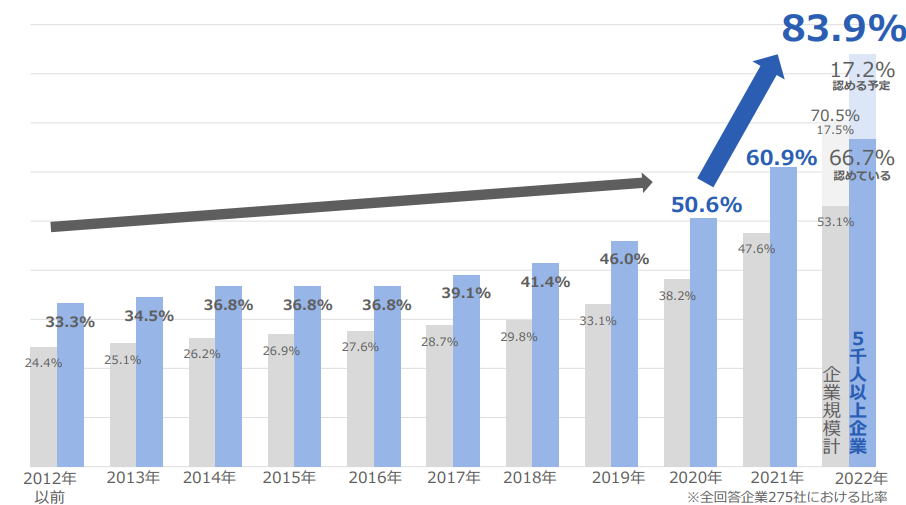

また、「副業・兼業に関するアンケート調査結果」(経団連)を見ると、下図のとおり2020年以降における副業・兼業を認める企業が増加していることがわかります。特に2022年においては、回答企業(企業規模計)の70.5%が、社員が社外で副業・兼業することを「認めている」(53.1%)または「認める予定」(17.5%)と答えており、このガイドラインを皮切りに副業を認める企業が増えているのが現状です。

ではなぜ、公務員だけが根本的に冷遇される背景にあるのでしょうか。

その答えは、公務員という職種そのものが、勤務中・プライベートを問わず常に「国民(住民)全体の奉仕者」として公共利益のためだけに従事する義務を負うと考えられているためです。

日本国憲法を始めとする各法律では、「公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては全力を挙げて専念しなければならない」と規定されています。

※各法律の内容(クリックすると表示されます)

日本国憲法 第15条(公務員の本質)

第2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

地方公務員法 第30条(服務の根本基準)

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

これらの規定に関し、総務省の資料「地方公務員制度における原則③:全体の奉仕者としての服務義務」によると、公務員の服務義務には、私企業の勤労者にはみられない特別の服務義務(信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、営利企業等の従事制限など)が課せられていることが言及されています。

また、同資料では、このような特別な服務義務については、勤務中であるか否かを問わず広く一切の職員に適用されるべきという考え方があることが言及されています。

したがって冒頭で述べたとおり、公務員は常に「全体の奉仕者」としてあり続ける必要があり、企業で働く労働者とは違う特別な服務義務によって、副業に関する厳しい制限が設けられているのです。

以上が、公務員が副業に対して冷遇されている理由と背景でした。

確かに、公務員は民間企業とは違う性質の職業です。しかし、信用失墜行為の禁止や守秘義務などは企業も同じように求められるべき内容で、公務員だけが必要な事ではありません。何より、そのような不正をする人はいたとしてもごく少数であり、その人たちのためだけにこのような厳しい制限が残り続けていると考えると、非常に納得がいかないように感じられます。

また、経済不況による生活費負担増や、働き方の多様化などといった社会情勢を踏まえると、公務員に対しても「副業」という選択肢を与えることは自然であると考えられることから、現行の制度は時代遅れであり、おかしいと感じます。

公務員でも合法でできる4つのオススメ対応策

ここからは現行制度を踏まえたうえで、公務員でも合法でできる収入改善やキャリアアップに役立つ方法について詳しく説明していきます。

1.公務員でもできる副業にチャレンジする

一つ目は「公務員でもできる副業にチャレンジする」です。

先ほども述べたとおり、公務員はすべての副業が禁止されているわけではなく、任命権者による許可があれば取り組める副業があります。

特に筆者がオススメしたい副業は以下のとおりです。

- 社会貢献活動

- 家業の手伝い

- 小規模農業

- 執筆活動

「社会貢献活動」については、例えば以下のような活動があります。

- 伝統行事や地域イベントの進行に関する活動

- 地域ブランドや地場産品のプロモーション活動

- 教育や若者自立支援に関する活動

- 環境保全に関する活動

社会貢献活動は、本業でも様々な部署で役に立つ実務経験となるためオススメです。

「家業の手伝い」については、あなたの実家が家業(飲食店や農業など)を営んでいる場合にそれを手伝い、報酬を得ることを意味します。もし報酬を得て活動をする場合は副業とみなされますので、事前に任命権者への許可申請を行いましょう。

「小規模農業」については、自給目的の小規模農業であればとくに事前許可は必要ありません。しかし、「耕地面積30a以上、農産物販売金額が年間50万円以上」(販売農家の基準を超える)の場合は、あらかじめ任命権者への許可を得る必要があります。

なお、農業に関しては、農林水産省(全国農業会議所)が新たに農業を始めようとする人を後押しする制度などを設けていることから、比較的副業申請が通りやすいことが期待されます。

「執筆活動」については、書店でもたまに「現役公務員が教える!」といった帯が付いた書籍などを見かけることがあると思います。

当然公務員であっても憲法で定められている「表現の自由」は認められることから、あらかじめ任命権者の許可が得られれば副業として活動することができます。

ただし、職場の内部情報を暴露するような内容等や、営利目的とみなされるような長期連載の小説や漫画などは副業としては認められないため注意しましょう。

2.報酬を得ずに活動する

二つ目は「報酬を得ずに活動する」です。

もしあなたがチャレンジしてみたい副業が、公務員では認められないような内容であった場合、まずは報酬を得る仕組みの外でチャレンジしてみるという方法があります。

例えばブログアフィリエイトのような副業である場合、本人が運営する場合は任命権者の許可が必要&許可が下りにくい(営利企業から報酬を得るため)ことが考えられます。

こういう時には、まずはブログだけ立ち上げアフィリエイトを導入せずに運営をしてみることをおオススメします。

このように、必ずしも初めから収益化を目指そうとするのではなく、収益化できると裏付けられるほどの他の指標(ブログであればPV、CTRなど)を計測し、ある程度成長してきたタイミングで転職&起業することで、何もやらずに転職&起業をした時に比べて成功しやすいのです。

3.資格を取る

三つ目は「資格を取る」です。

一見、「資格なんて取っても意味あるの?」と思うかもしれませんが、資格取得は、収入改善やキャリアアップに効果的な手法です。

理由としては、業務に必要な資格を取得することで本業に役立てることができたり、業務に関係のない資格であっても転職や副業の準備段階として知識をインプットできるためです。

筆者自身、資格を複数取得し本業に活かしたことで、その成果が評価され、花形と呼ばれる企画部門への異動を果たしました。また、転職活動においても、資格を持っていることで企業から特別なオファーを受けたり、選考過程で優遇されることが多くありました。

「資格を取る」という行動は遠回りのようにも感じますが、あなたが叶えたい収入改善やキャリアアップという目的を達成するためのベースとなる土台作りを後押ししてくれるのです。

4.転職する

四つ目は「転職する」です。

世間では副業解禁や多様な働き方が進んでいるのに対し、公務員の厳しい制約に将来への不安を抱いてしまうことも少なくはないでしょう。

その場合、思い切って転職を考えてみることも選択肢の一つと考えます。

各転職サイトでは、エージェントと呼ばれるアドバイザーが専属で付いてくれることが多く、あなたの目指す理想的な働き方や叶えたい夢などを実現できるよう、最適なアドバイスをしてくれます。しかも基本的に無料です。

また、仮に結果的に転職をしなくとも、エージェントに相談をするだけで新しい気づきを得ることは多いため、筆者も頻繁に利用しており、オススメです。

公務員の全面的な副業解禁はいつから?今後の動向について

これまで、公務員が副業出来ないのは法律で規制されているからであると説明しましたが、「この先もずっと厳しい規制のままなの?」という疑問が生じていると思います。

そこでここからは、公務員の副業に関する今後の国や自治体の動向について詳しく見ていきたいと思います。

政府は徐々に副業に関する基準を明確化している

政府は2018年に「未来投資戦略2018」を閣議決定し、その中で「国家公務員については、公益的活動等を行うための兼業に関し、円滑な制度運用を図るための環境整備を進める」と明記しました。

その後、内閣府が2019年に「国家公務員の兼業について(概要)」を公表し、国家公務員における副業に関するポイントをまとめ、広く周知しました。

これらの動きによって、地方公務員における副業解禁の動きが加速し、様々な事例が各自治体で認められるようになりました。

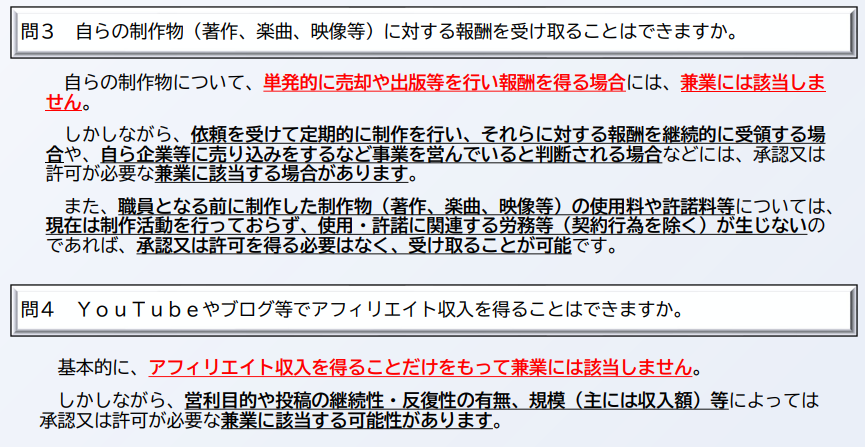

さらに、2024年9月に内閣人事局と人事院が共同で作成・公表した「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」では、これまでグレーゾーンと言われてきた副業について具体的な見解が述べられています。

筆者が個人的に気になったのはこの問3・問4の各副業内容についてでしたが、これまでここまで具体的に言及されていた資料は見たことがなかったため、参考になりました。

このように、国では徐々に、不透明であった副業に関する基準を明確に示すようになり、公務員でも認められる範囲内での副業が推進され始めているのです。

公務員の副業に関しては、基本的な条件(営利企業への継続的な従事等)は守らなければいけませんが、その中で出来る事については今後も徐々に広がっていくことが期待されます。

各自治体では続々と部分的な副業解禁を認めている

上述では国の動きについて紹介しましたが、ここでは各自治体の動きについて触れていこうと思います。

先陣を切ったのは兵庫県神戸市です。2017年4月に、全国で初めて職員が報酬を得て行う業務外活動を応援するための副業・兼業の許可要件を認めました。次いで奈良県生駒市が、同年9月に神戸市の制度を参考に副業・兼業の制度の運用を開始しました。

また、生駒市では、これまで「地域貢献」に注目されていた副業制度に対して、「職員の人材育成」に着目した制度改正を行いました。

これらの先進的な自治体の活躍もあり、全国的に制度が普及され、2024年4月の時点では基準を設定している地方自治体(都道府県+市区町村)の数は約1100団体(約1800団体中)と、前回調査を実施した2018年と比べて約400団体も増加していることがわかりました(総務省「地方公務員の兼業について」より)。

国の方針を参考に、副業を認め始めている自治体は徐々に増えているのです。

【まとめ】公務員の副業禁止は確かにおかしい!しかし今から始められることも存在する

これまで紹介したことを振り返ってみましょう。

- なぜ公務員だけが副業に対してここまで厳しいのか?

- 副業禁止に関する法律が設けられているため

- 公務員という職業が「常に『全体の奉仕者』として公共利益を追求し続ける存在」であるため

- 厳しい制約の中でも私たちは何ができるのか?

- 公務員でもできる副業にチャレンジする

- 報酬を得ずに活動する

- 資格を取る

- 転職する

- 公務員の全面的な副業解禁はいつからか?

- 公務員という職業の性質上、副業が全面的に解禁されることはおそらく無い

- しかし、国は徐々に副業に関する基準を明確に示し始めている。

- 今後も公務員が出来る副業の幅は広がっていくことが期待される。

公務員の副業制限についてはどうしても、その職業の性質上、今後も民間企業と同様な取り扱いはされず法律による厳しい制限が続くと考えられます。

しかし公務員だって、様々な理由で副業にチャレンジをしたいと考えるのは当然ですし、社会の変化に柔軟に適応していくべきなので、現行の厳しい制度については「おかしい」と感じざるを得ません。

では、私たちはこの状況の中で何もしないままでいいのかというと、そんなことはありません。

本編でも触れたとおり、公務員でも出来る副業は実際にありますし、副業をしなくても、日々スキルアップをすることで長期的な視点でキャリア形成をすることは可能です。

もし今から新しいチャレンジをすれば、5年後10年後、あなたは今の職場で必要不可欠な人材に成長しているかもしれません。もしくは、別の職業で転職・独立し、あなたがやりたい事に全力で打ち込むようなやりがいのある日々を過ごしているかもしれません。

そんな未来を現実にしてみたいと思いませんか?

動くなら今しかない。

一緒に、新たなチャレンジを始めてみましょう!