あなたは今、人事異動による環境の変化や新しい人間関係、仕事への不安に悩んでいるのではないでしょうか。また、度重なる異動で「この働き方でいいのか」「キャリアはどうなるのか」と将来に不安を感じているかもしれません。

公務員は頻繁に異動があり、せっかく身に着けた知識・スキルや、構築した人間関係も、異動してしまえばまた一からやり直し・・・。正直疲れますよね。

僕自身、初めて異動した時は税徴収から企画部門というルートでしたが、全くの別分野で一から学び直しになったため、とても苦労しました。

また、人間関係については部署が在籍するフロアが違うため初めて会う人たちも多く、その中に放り投げられたような感覚で、不安が大きかったことを覚えています。

しかし、あるポイント・考え方を理解し、対策を行うことで、異動に対するつらい気持ちを軽減することができました。むしろ、異動に対して前向きに受け止めることができるようになったと感じています。

本記事では、公務員の異動がつらいと感じているあなたに向けて、以下のポイントをご紹介します。

- 異動のつらさを軽減するために実践すべきこと

- 異動がつらいと感じる理由

- 異動を乗り越えた先で得られるもの

本記事を読むことで、あなたは公務員の異動に対して抱いていた「つらい」という気持ちを軽減させ、異動とうまく付き合いながら過ごすことができるようになります。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

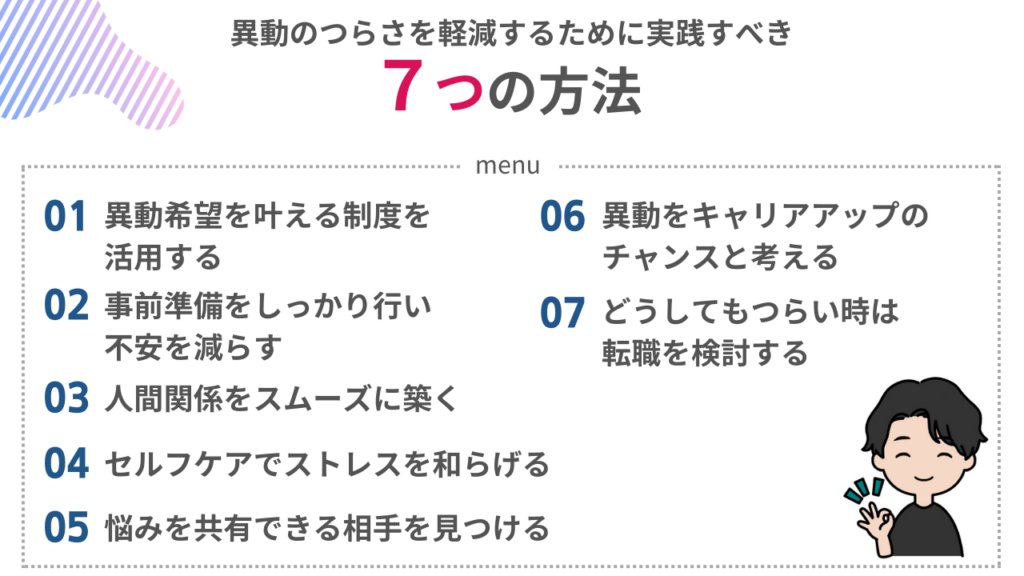

異動のつらさを軽減するために実践すべき7つの方法

早速ですが、公務員の異動がつらいという気持ちを軽減するために実践すべき方法をご紹介します。

1.異動希望を叶える制度を活用する

1つ目は「異動希望を叶える制度を活用する」です。

これはつまり、希望する部署に異動ができれば良いよね、ということです。

自治体によって名称は異なりますが「個人申告書」「意向調査」と呼ばれる書類を、例年10月~12月にかけて人事に提出します(便宜上、名称を「個人申告書」に統一します)。

この個人申告書では、主に以下項目を記入するようになっています。

- 保有資格

- 健康状態

- 現部署での担当業務内容

- 職場内における人間関係

- 異動および異動先の希望

- 昇格の希望

このうち「異動および異動先の希望」欄で希望部署に対する異動への強い想いを記入することで、人事側へアピールをすることができます。

また、現部署において何かしらの理由で体調を崩している(崩す可能性がある)場合は、「健康状態」欄でもその旨を記載することで、人事から配慮をしてもらえる可能性があります。

僕自身は特にこの個人申告書で強い想いを書いたことは無いのですが、僕の同僚が異動希望欄で別用紙に渡るほどの想いを書き、実際に希望する部署に異動しました。

ただし、仮に希望先に異動できたとしても、また数年後には異動が待っているはずなので、一時的な対処に過ぎないということは覚えておきましょう。

2.事前準備をしっかり行い不安を減らす

2つ目は「事前準備をしっかり行い不安を減らす」です。

異動の内示が出た後に、新しい職場の情報を集めることで心の準備ができます。

具体的には、どんな業務を担当しているか、上司はどういう性格でどんな仕事の仕方をしているかを把握することで、何も知らない状態で異動当日を迎えるよりもストレスがかかりません。

しかし、公務員の内示は異動ギリギリに発表されるため、現職場の引継ぎなども考えると時間がありません。

そういう時は、異動先の業務内容や職場環境をあらかじめリサーチしておくことをオススメします。

とはいえ、内示も出ていないのに次どの部署で働くかなんてわからないですし、ましてや多くの部署が存在する中で、全部署の業務内容を細かく把握することは難しいと思います。

なので、こういう時に一番実務的なのが「随時、先輩や異動経験者に話を聞く」ことです。

飲み会の場などで「◯◯の部署、忙しくてやばいらしいよ」「▲▲の部署は~~の業務をやっているからオススメだよ」といった情報を聞き出すことは比較的簡単ですので、時間をかけて前情報を仕入れましょう。

ユウ

ユウ僕が内示を受けた際は、直属の上司から異動先情報を教えてもらうことができたので、どんなことをする部署なのかを聞けて不安が軽減しました。

3.人間関係をスムーズに築く

3つ目は「人間関係をスムーズに築く」です。

人間関係を1から築くことがストレスなのに軽減策が人間関係構築ってどういうことやねん!と思うかもしれませんが、ポイントは「スムーズに」です。

組織で働いている以上、人と関わらないなんてことはほぼあり得ません。しかし、人間関係構築も、以下ポイントを押さえることで効率よく、低ストレスで信頼関係を築くことができます。

- 基本的な挨拶をする

- 報告・連絡・相談(ほうれんそう)をする

上記ポイントは当たり前といえば当たり前かもしれませんが、明るい挨拶や連絡などができるだけで周りに好印象を与えます。逆に、職場の飲み会などについては、無理に参加する必要はありません。

僕自身、飲み会などは歓送迎会、忘年会の1次会程度しか参加していません。しかし、上記ポイントを徹底しているおかげで、上司や同僚とは良好な関係を築くことができています。

4.セルフケアでストレスを和らげる

4つ目は「セルフケアでストレスを和らげる」です。

異動をすると新しい環境に慣れるためにストレスがかかりますが、日常的なセルフケアは、ストレスの軽減に効果的であると言われています。

- 睡眠、入浴などのリラクゼーション

- 適度な運動

- 趣味

上記の他にも、産業医やカウンセラーなどに相談しやすい環境を整えることも重要です。早期相談により、メンタルヘルス不調の予防に繋がることが期待できます。

僕の場合、音楽鑑賞が趣味で通勤時間は基本的に音楽を聴いて過ごしています。また、時にはミュージシャンのコンサートへ行き、思い切り発散することで溜まったストレスを発散しています。

5.悩みを共有できる相手を見つける

5つ目は「悩みを共有できる相手を見つける」です。

所属長をはじめ、同僚や友人、家族と悩みを共有することで、精神的な負担を軽減することができます。

このように、自分の悩みを外に向けて発散することで得られる作用を「カタルシス効果」と言います。

カタルシス効果とは、過去のつらい体験やそれに関連する不安、恐怖といった感情を自由に表現することで、心の浄化が起こるものです。

非常につらい体験をしているときは、不安や恐怖を感じすぎると対応できなくなるので、感じないようにするといった防衛本能が働きます。そのときに我慢した気持ちを再び体験して、自由に表現することが心の安定につながるのです。

(ひだまりこころクリニックHPより)

僕が実際に異動直後で不安・ストレスを抱えていた時は、同期職員の仲間や妻に悩みを打ち明けることで不安やストレスを解消させることができました。

なお、職場内における相談窓口を利用する方法もあるほか、「よりそいホットライン」(一般社団法人社会的包摂サポートセンター)に相談してみるのも有効です。

つらい時には一人で抱えずに誰かに相談することを忘れないようにしましょう。

6.異動をキャリアアップのチャンスと考える

6つ目は「異動をキャリアアップのチャンスと考える」です。

公務員の度重なる異動は、知識の再習得や人間関係の再構築などの理由からとても辛いものです。

しかし将来、あなたが管理職になり、部長・局長などに昇格した時どうでしょうか。様々な部署で経験を積むことができれば、あなたが働いている地域の課題を網羅的に把握できる人材となっているはずです。

今回の異動はその通過点に過ぎない、と考えることができれば、前向きになれると思います。

それに、たとえ分野が違えど、予算要求や議会対応、住民対応等のような他の部署においても活かせる普遍的なスキルを身に着けられます。

僕が企画部門に異動したての頃は、庶務や予算要求、議会対応などの業務を覚えるのを嫌っていました。

しかし時間が経つにつれ、どの業務も行政には必要なことで他部署に異動しても活かすことができるということを理解してからは、積極的に学習するようになりました。

学習したことで、行政事務の全体像がわかるようになったため、仕事が楽しくなったように感じています。

このように、異動先の仕事に対する高いモチベーションを維持することもできるため、考え方を前向きに変えてみることをオススメします。

7.どうしてもつらい時は転職を検討する

7つ目は「どうしてもつらい時は転職を検討する」です。

これまでに紹介した方法を実践しても改善されなかったり、今の部署で働くことがとてもつらいと感じる場合は、転職を検討してもいいかもしれません。

何よりも良くないことは、あなたの心身の健康を損ねてしまうことです。

たとえ周りから「公務員は安定しているからもったいない」と言われてたとしても、公務員としての働き方や仕事内容が合わない人も大勢います。

こういう場合は、転職のノウハウを持っているキャリアアドバイザーに無料相談し、あなたに合った職業や働き方などを一緒に探してもらうことをオススメします。

クジラボでは、元公務員のキャリアカウンセラーがあなたのキャリアについて親身に相談に乗ってくれます。また、転職を前提としない相談もOKであるため、誰でも気軽に相談できるのが特徴です。

\ 相談実績1400名以上 /

僕も転職活動をしていますが、キャリアアドバイザーに相談したことで、「自分に向いている職業」を知ることができました。自己分析のツールとしても活用できます。

公務員の異動がつらいと感じる人は一定数存在する

公務員の異動に対して「つらい」と感じる人は、決して少なくありません。

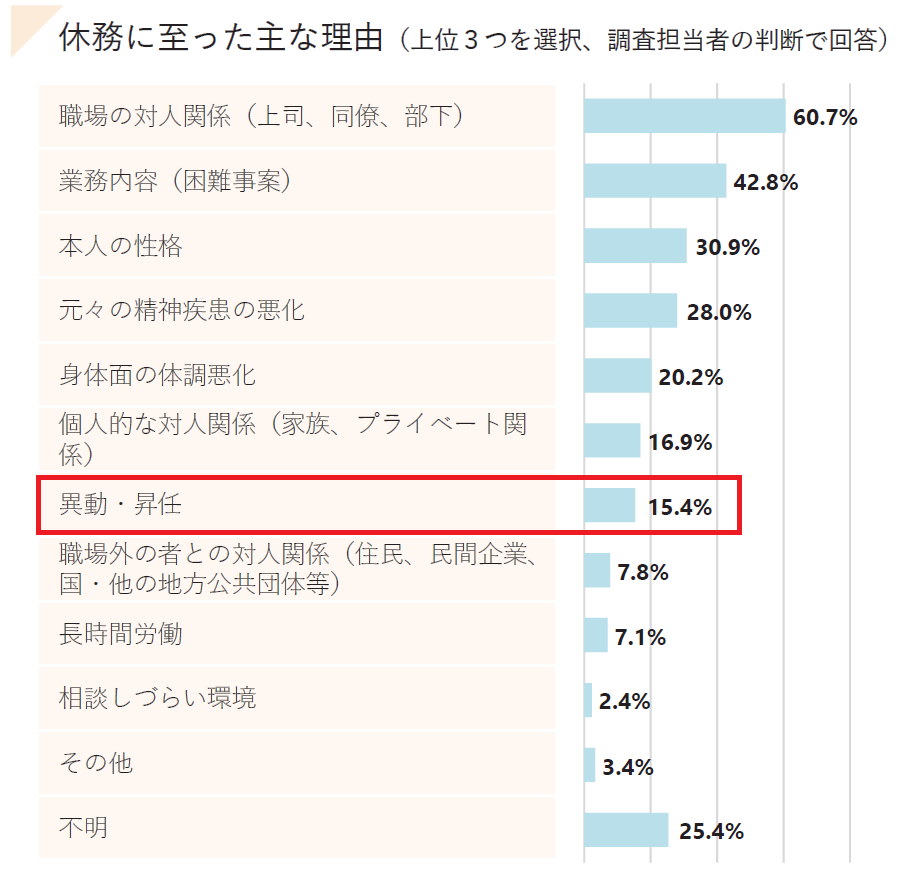

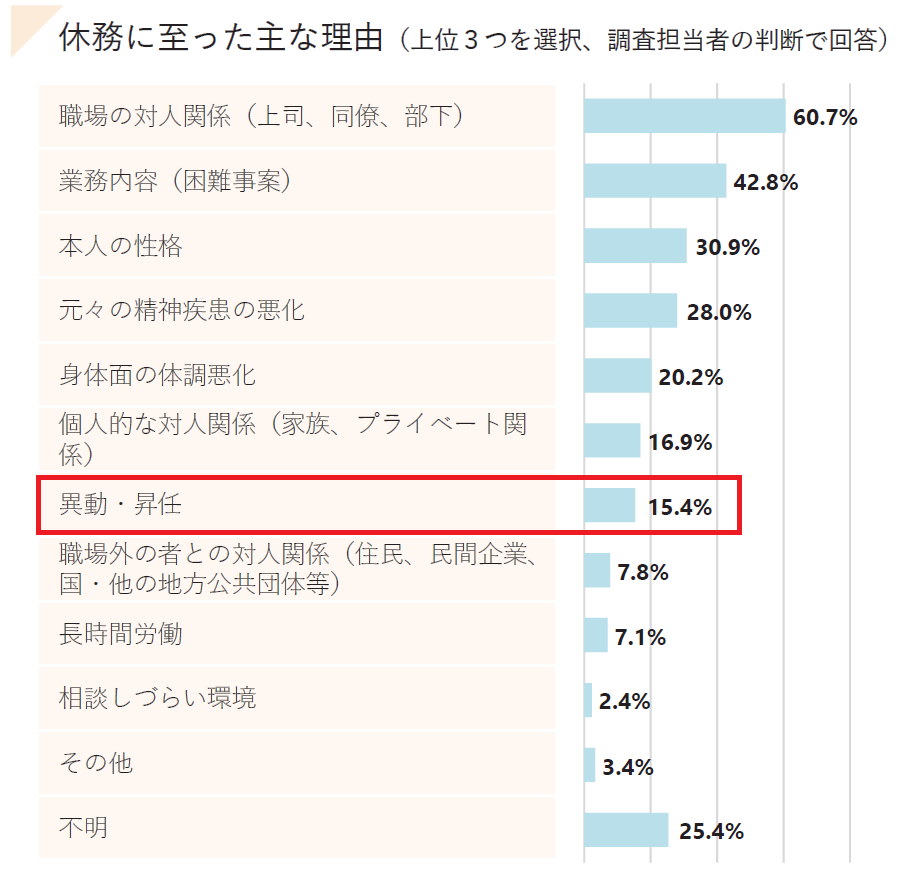

実態として、総務省「地方公務員のメンタルヘルス不調による休務者及び対策の状況~令和2年度メンタルヘルス対策に係るアンケート調査の概要~」によると、休務に至った主な理由の一つとして「異動・昇任」が挙げられています。

上述のように、同じような経験をしている人は数多くいますし、その感情に共感する人も多いはずです。だからこそ、あなたが「つらい」と感じるのは当然のことだと自分を認めてあげてください。

では、次からは「なぜ公務員の異動がつらいのか」を改めて整理してみようと思います。

公務員の異動がつらいと感じる4つの理由

続いては公務員の異動がつらいと感じる4つの理由について詳しく紹介します。

1.慣れた職場を離れる不安がある

1つ目は「慣れた職場を離れる不安がある」です。

慣れ親しんだ職場を離れることは、多くの公務員にとって大きな心理的負担となります。

特に、長年同じ部署で働き続けた場合、日々の業務ルーティンや人間関係に慣れ、安定した環境での「安心感」が形成されています。

このような環境を突然離れることで、「自分の居場所がなくなるのではないか」という漠然とした不安感に苛まれることがあります。

さらに、公務員は異動が定期的に行われる職種であるため、慣れた業務を手放さなければならない状況が避けられません。

このような状況においては、異動先の仕事内容や新しい職場環境に対する未知への恐怖が加わり、精神的ストレスを強く感じる可能性があります。

2.新しい人間関係を構築する必要がある

2つ目は「新しい人間関係を構築する必要がある」です。

新しい職場に異動すると、職場の同僚や上司、部下など、これまでの人間関係をゼロから構築しなければならない場合が多く、それが大きなストレス要因となります。

特に、職場でのコミュニケーションが業務遂行の鍵を握る公務員にとって、新しい人間関係の構築は避けられない課題です。

異動後、最初に直面するのは「職場の雰囲気や文化に馴染むこと」です。職場ごとに異なる価値観やルール、暗黙の了解を理解し、それに適応するのは簡単なことではありません。

例えば、フランクな職場から厳格な上下関係を重んじる職場へ異動した場合、これまでのコミュニケーションスタイルが通用しないことに戸惑う人も少なくありません。

また、新しい同僚や上司がどのような性格で、どのように接すれば良いのかを把握するまでに時間がかかります。

その間、自分の言動が誤解されないか、相手を不快にさせないかといった不安が重なり、精神的な負担が増大してしまいます。

3.知識・スキルを再習得する必要がある

3つ目は「知識・スキルを再習得する必要がある」です。

公務員の異動では、これまでに経験したことのない新しい業務や役割を任されることが一般的です。この際、必要な知識やスキルを1から習得する必要があり、それが大きなストレスとなります。

特に、過去の経験があまり活かせない業務内容や、高度な専門知識が求められる場合、自己効力感(※)の低下や不安感が増幅する傾向があります。

自己効力感とは、目標を達成するための能力を自らが持っていると認識することを指します。簡単にいえば、「自分ならできる」「きっとうまくいく」と思える認知状態のことです。スタンフォード大学教授で心理学者のアルバート・バンデューラ博士によって提唱された概念であり、英語では「Self-efficacy」と表現されます。

(GLOBIS CAREER NOTEのHPより引用)

例えば、福祉分野の業務から、急に税務や建築関連の業務に異動した場合、初めて触れる分野の法律や手続き、技術的な専門知識を短期間で習得しなければならないと焦り、強いプレッシャーを感じることがあります。

また、30代後半にもなれば昇格・昇任を経験し、責任のある仕事を任される一方、即戦力としても期待され、短期間で成果を求められる場面が増えるため、大きなストレスとなります。

さらに、公務員特有の組織文化として「失敗を許容しない風潮」がある場合、新しい業務への挑戦がさらに困難になることもあります。

このような環境下では、ミスを恐れて消極的な姿勢を取るようになり、業務への意欲やモチベーションが低下するリスクがあります。

※以下の記事では効率よく仕事を進めるためのノウハウを紹介しています。

4.環境や生活リズムが変化する

4つ目は「環境や生活リズムが変化する」です。

異動に伴う新たな勤務地や勤務時間の変更は、生活リズムや環境に大きな影響を与えます。特に、通勤時間の増加や勤務時間の変動は、睡眠不足や生活習慣の乱れを引き起こし、健康面でのリスクを高める可能性があります。

大阪市の調査では、4月の人事異動や昇任による環境の変化がストレスとなり、5~6月頃から体調を崩し、年度後半にかけて休職に至る職員が増加する傾向が報告されています(大阪市HPより)。

また、生活リズムが乱れることで、メンタルにも悪影響を及ぼすことが指摘されています(社会保険出版社HPより)。

不規則な生活は、神経伝達物質であるセロトニンの分泌に支障をきたし、うつ病などになりやすいと言われています。

これらの変化に適応するためには、生活習慣の見直しやストレス管理が重要です。適切な睡眠時間の確保や、リラクゼーション法の実践、必要に応じて専門家への相談を検討することが推奨されます。

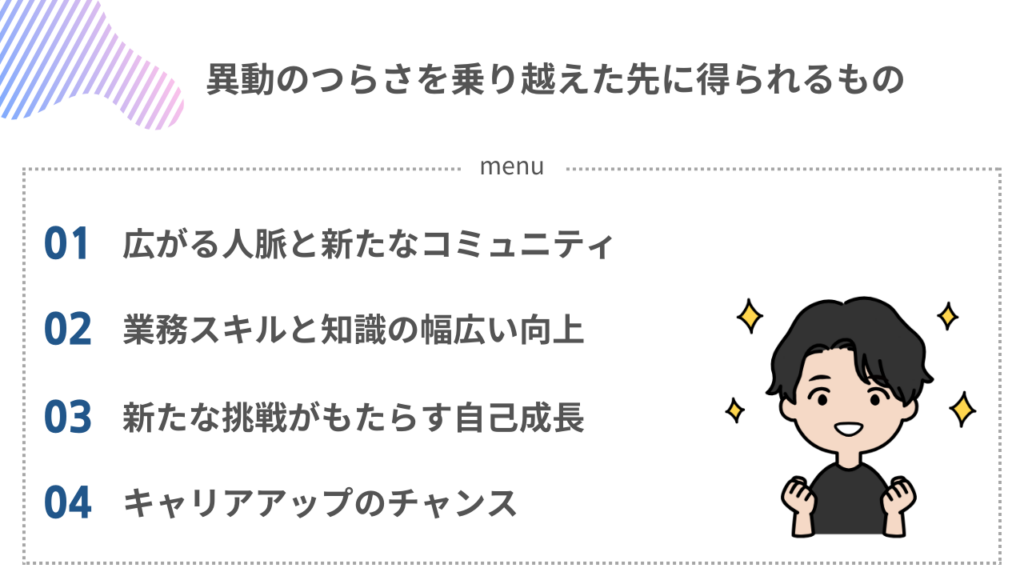

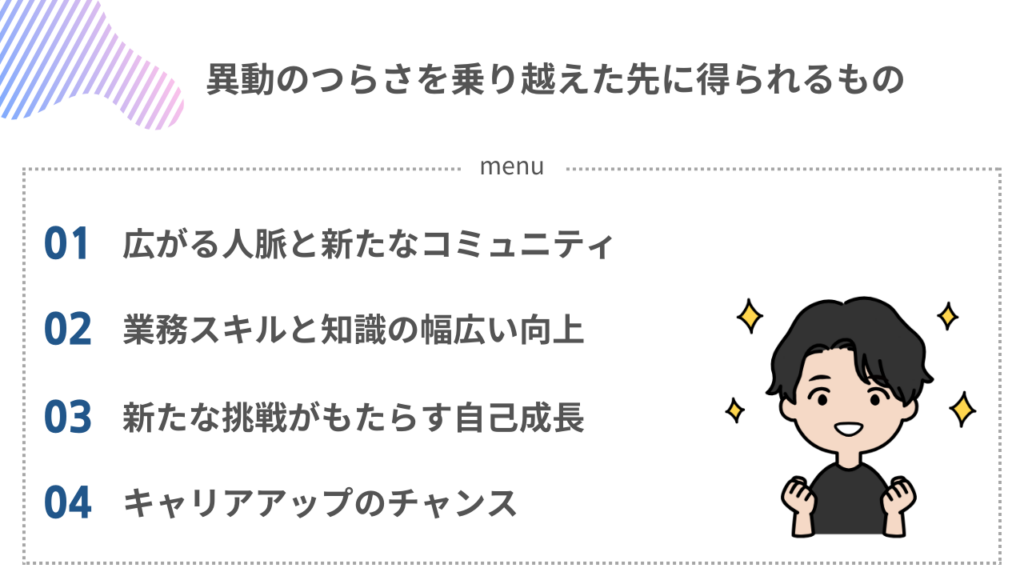

異動のつらさを乗り越えた先に得られるもの

異動は、多くの公務員にとってストレスや不安を伴うものですが、そのつらさを乗り越えた先には、新たな成長や価値が得られることも少なくありません。以下に、異動を経験することで得られる代表的なメリットを挙げて説明します。

1.広がる人脈と新たなコミュニティ

1つ目は「広がる人脈と新たなコミュニティ」です。

異動によって新しい職場に移ることで、これまで関わりのなかった同僚や上司、地域の関係者と出会い、新たな人間関係が築かれます。

これにより、業務上の相談相手やプライベートでも交流できる友人が増えることがあります。

幅広い人脈は、将来のキャリアにおいても大きな資産となります。特に異動先の部署での経験を通じて得た人脈は、地域間での協力や連携が求められる業務において役立つことが多いです。

僕自身、企画部門で他自治体の職員と交流したことがきっかけで、自治体間連携事業を実施することがありました。今では飲み仲間としてプライベートでも仲良くしています。

2.業務スキルと知識の幅広い向上

2つ目は「業務スキルと知識の幅広い向上」です。

異動先で新しい業務を担当することで、これまでの業務では得られなかったスキルや知識を習得する機会が増えます。

例えば、財政課から地域振興課に異動する場合、行政運営における財務の視点だけでなく、地域住民との協働の視点が求められます。

こうした多様な業務経験は、専門性を高めるだけでなく、多角的な視点から行財政運営を進める力を培います。

僕は税徴収から企画部門に異動になりましたが、全く分野が異なる業務で苦労はしたものの、逆にほかの人よりも幅広い知識が身に付いたと実感しています。

3.新たな挑戦がもたらす自己成長

3つ目は「新たな挑戦がもたらす自己成長」です。

異動は、慣れた環境を離れて新たな挑戦に向き合うきっかけとなります。

最初は戸惑いや不安があっても、時間とともに新しい環境に適応し、自分の可能性を広げることができます。

「適応力が高まる」「柔軟性が身につく」など、個人としての成長を実感できることもあるでしょう。この成長は、公務員としてだけでなく、人生全般においての財産となります。

4.キャリアアップのチャンス

4つ目は「キャリアアップのチャンス」です。

異動は、次のステップへの準備段階と捉えることもできます。

特に管理職を目指す場合、さまざまな部署での経験が評価されることが期待できます。また、幅広い業務知識や組織運営の理解が深まることで、昇進のチャンスが高まる可能性もあります。

僕が過去にお世話になった上司に、2年スパンで短く複数異動を経験した人がいましたが、最終的にスピード出世、財政部門に配属されていました。

【まとめ】公務員は「異動」とどのように向き合うかが重要

改めて、この記事で紹介した内容を振り返ってみます。

- 異動のつらさを軽減するために実践すべき方法

- 異動希望を叶える制度を活用する

- 事前準備をしっかり行い不安を減らす

- 人間関係をスムーズに築く

- セルフケアでストレスを和らげる

- 悩みを共有できる相手を見つける

- 異動をキャリアアップのチャンスと考える

- どうしてもつらい時は転職を検討する

- 公務員の異動がつらいと感じる人は一定数存在する

- 公務員の異動がつらいと感じる理由

- 慣れた職場を離れる不安がある

- 新しい人間関係を構築する必要がある

- 知識・スキルを再習得する必要がある

- 環境や生活リズムが変化する

- 異動のつらさを乗り越えた先に得られるもの

- 広がる人脈と新たなコミュニティ

- 業務スキルと知識の幅広い向上

- 新たな挑戦がもたらす自己成長

- キャリアアップのチャンス

異動のつらさは決して軽視はできるものではありません。

しかし、異動に対する考え方や向き合い方を少し変えてみるだけで、つらい気持ちを軽減させ、異動をキャリアアップの通過点の一つと捉えることができるはずです。

この記事を見たあなたも是非、今回紹介した方法を実践し、心身を健康に保ちながら自分らしく、そして楽しく仕事を続けていきましょう!