あなたは今、以下の理由により「係長に昇進したけれど、正直つらい・・・。」そう感じているのではないでしょうか。

- 業務量が多く、残業が増えている。

- 責任が増したことで、ミスへのプレッシャーを強く感じるようになった。

- 上司と部下の板挟みに遭い、ストレスが大きい ・・・など

そしてこれらの悩みを通じて、今後のキャリアやワークライフバランスにも不安を抱いているかもしれません。

私も公務員時代の5年間で複数人の係長とともに仕事をしましたが、どの係長も上記悩みを抱えながら日々奮闘しているのを近くで見てきました。また、一緒に働いてきた先輩も「係長にはなりたくない」と嘆いているのを間近で見てきました。

実際、これらの悩みを抱えながら課長や部長になる姿がイメージできず、転職する人もいました。

しかし、そんな辛い気持ちを抱える係長でも、本記事で紹介している解決策を行うことで、辛い気持ちを緩和させることができます。

本記事では、元公務員である私が、公務員係長として辛いと感じながら仕事をしているあなたに向け、以下のポイントをご紹介します。

- なぜ公務員の係長は辛いのか、その理由について

- 公務員の係長として働く上で、辛さを和らげるための解決策

- 公務員の係長として働く上でのメリット

本記事を読むことで、あなたが抱えている「辛い」という気持ちを和らげ、明日から前向きに仕事に取り組めるよう後押しします!

ぜひ最後まで読み進めてみてくださいね。

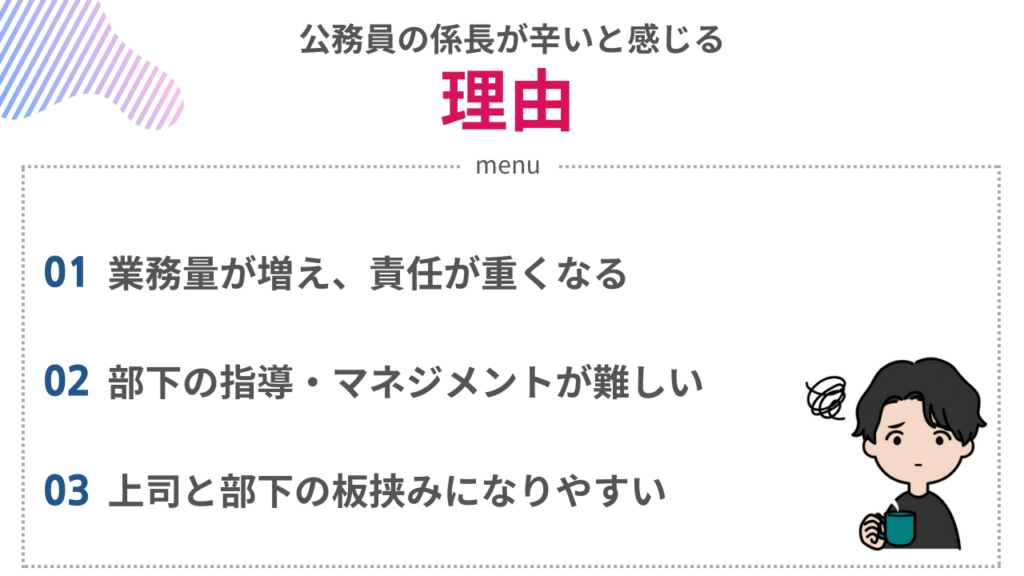

公務員の係長が辛いと感じる理由

まず初めに、なぜ公務員の係長が辛いのか、その理由についてご説明します。

1.業務量が増え、責任が重くなる

1つ目は「業務量が増え、責任が重くなる」です。

係長に昇進すると、単なる「担当者」ではなく、係を管理し業務全体を統括する立場になります。

そのため、これまでに加え、以下の業務が増えることとなります。

- 部下が担当する業務の進捗管理

- 所属内(課・室など)の調整

- 上層部への報告 など

特に、トラブルが発生した際の対応については、係長の重要な役割となり、ミスがあれば係員ではなく係長が責任を問われることとなります(係員の重大な過失があれば話は別ですが、それでも係長の監督責任が問われるでしょう)。

さらに、単なる作業ではなく、判断力や決断力を求められる場面が増えるため、精神的なプレッシャーも大きくなります。

その裏付けとなる資料集めなどに時間がかかり、仕事量が増え、残業が増加し、結果としてプライベートの時間が減ることとなります。

公務員の係長の年齢は30代後半(35歳以降)であることが多いことから、平日は家事や育児に参加することができず、家族から反感を買うこともあるでしょう。

実際に私の係長(当時)は、連日夜の23時まで一緒に残業をしていたとき、

係長

係長はぁ。これでまた今日も家事ができずに奥さんに怒られるよ・・・。

と嘆いているのを見て、「係長って大変なんだな・・・」と感じました。

また、家事育児への参加ができないだけではなく、日々の趣味に対する時間も割くことができなくなり、余計にストレスをため込んでしまうこともあります。

よって、業務量や責任の増加は、見過ごすことのできない辛い理由になると言えます。

2.部下の指導・マネジメントが難しい

2つ目は「部下の指導・マネジメントが難しい」です。

公務員の係長にとって、部下の指導やマネジメントは大きな課題です。

係長になると、単なるプレイヤーではなく、部下を育成し、業務を円滑に進める役割が求められます。

しかし、部下の能力やモチベーションには個人差があるため、全員に適切な指導を行うことは簡単なことではありません。

時には指示を出しても思うように動かない職員や、自主性がなく受け身な職員もいるため、業務がスムーズに進まないこともあります。

それだけならまだしも、一人の職員が勝手な行動を取ることで、場合によっては他の係員のモチベーションにも悪影響を与えることがあり、注意が必要です。

また一方で、指導の仕方によってはパワハラと受け取られるリスクがあり、慎重に対応しなければなりません。

特に、世代間のギャップによる価値観の違いがストレスになることも多く、「どう接するのが正解なのか?」と悩む係長は少なくありません。

僕の元部署でも、部下のマネジメントによるストレスで休職していた人がいたよ。

係長は、仕事以外でのストレスも抱えているんだね。

3.上司と部下の板挟みになりやすい

係長は部下と上司の中間に立つポジションであるため、双方の意見や要求に挟まれることが多くなります。

部下からは「もっと仕事をやりやすくしてほしい」と要望される一方、上司からは「効率的に業務を勧めるよう指示を徹底しろ」と圧力を受けることもあります。

時には、上司の方針に納得がいかなくても部下に伝えなければならず、「理解はできるけど納得できない」状況に陥ることもあります。

私も当時、業務効率化のために削るべき作業があると係長に相談をした際、「外部関係者への配慮の都合で削ることが出来ないと管理職から言われている」と断られたことがあり、納得ができずに係長に対して抗議をしたことがあります。

係員にはわからない、係長ならではの辛さがあったんだろうなと今は感じます(当時の係長ごめんなさい・・・)。

以上が、公務員の係長が辛いと感じる主な理由でした。

係長は係員よりも高い精度の業務を求められるため、心身の疲労はとても蓄積するでしょう。

また、仕事以外においても人間関係によるストレスがかかるため、日々の心身のケアが欠かせません。

では、どうしたら辛さを和らげることができるのでしょうか?

次の見出しでは、具体的な解決策を紹介していきます。

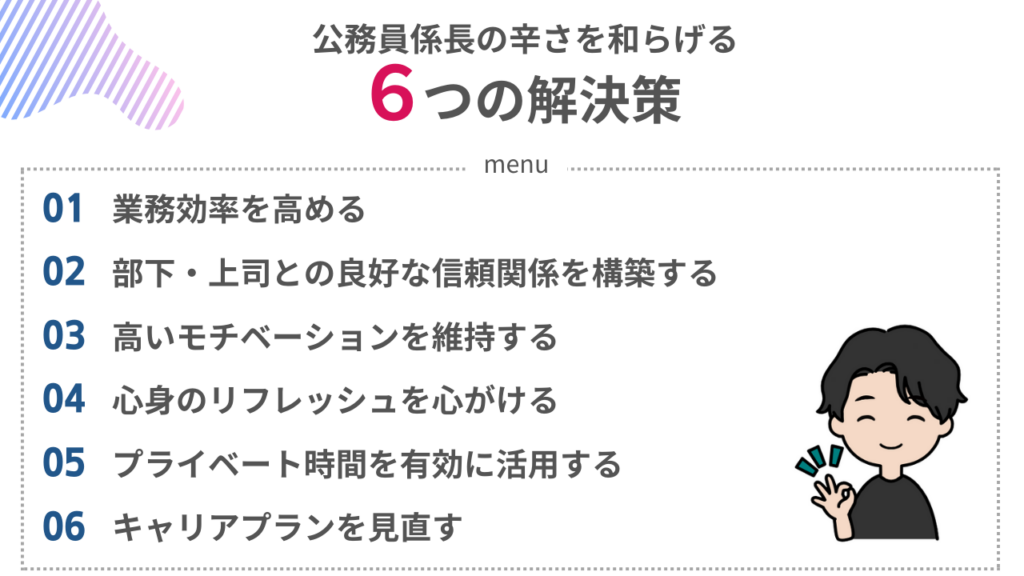

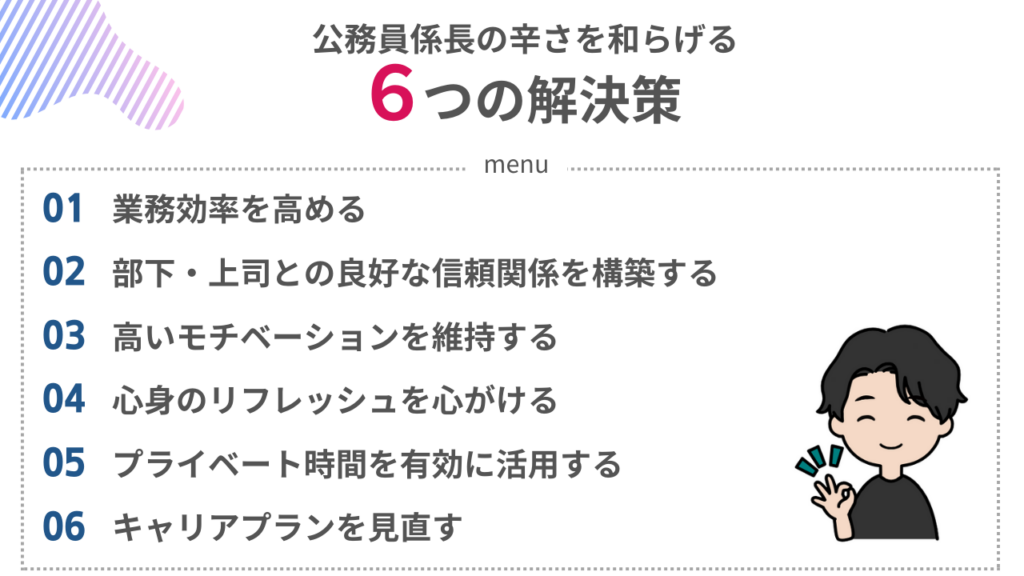

公務員係長の辛さを和らげる6つの解決策

それでは、実際に公務員の係長の辛さを和らげる方法について、以下のとおり詳しく解説していきます。

1.業務効率を高める

1つ目は「業務効率を高める」です。

前述のとおり、係長は係員よりも高い精度の業務が求められることから、その分作業時間が発生してしまいます。

しかし、仕事のやり方を見直せば負担を減らすことができます。

具体的には以下の方法がオススメです。

- 部下に仕事を任せる

- 無駄な会議や連絡は減らす

- タスク・スケジュール管理を徹底する

部下に仕事を任せる

業務の優先順位を明確にし、重要度の低い業務は思い切って部下に任せましょう。

特に「自分がやった方が早い」と感じる業務ほど、成長の機会を与えるためにも部下に任せるという意識が重要です。

その際には、部下に全てを任せるのではなく、部下が自立できるまでは係長が細かなサポートをすることでトラブルなく進められるでしょう。

無駄な会議や連絡は減らす

頻繁に行われる会議についても最適化することをオススメします。

あなたの職場でも、生産性のない会議を1~2時間かけてダラダラやることはないでしょうか。

会議はあなた自身だけでなく、参加者全員の時間を奪うことになります。

なので、「どんな目的で」「何をどこまで決めるのか」などをあらかじめ共有し、当日の会議では闊達な意見交換ができるよう、会議の質を高めることが重要です。

逆に、質疑応答や議論がなく、ただシナリオ通りに進むだけの会議などは、書面会議(メール等によるやりとり)で済ませるといった、会議の量を減らす努力も必要です。

タスク・スケジュール管理を徹底する

毎日の業務量のバランスを取るためにも、タスク・スケジュール管理は重要です。

本来なら来週やればいい仕事を、管理をしていないために手あたり次第進めてしまうことはないでしょうか。

それはそれで着実に前進しているものの、今やるべきことに集中できていないということは、ワークライフバランスに悪影響を及ぼすことに繋がりかねません。

また、係長自身の仕事だけでなく、部下の仕事を管理するという意味でもタスク・スケジュール管理の徹底をオススメします。

係員時代であれば自身の業務だけ管理すればよかったものが、係長になった途端、部下複数人の業務の進捗を管理することも少なくありません。

タスク・スケジュール管理を怠ると、作業漏れ等による事務ミスに繋がる可能性がありますので、注意が必要です。

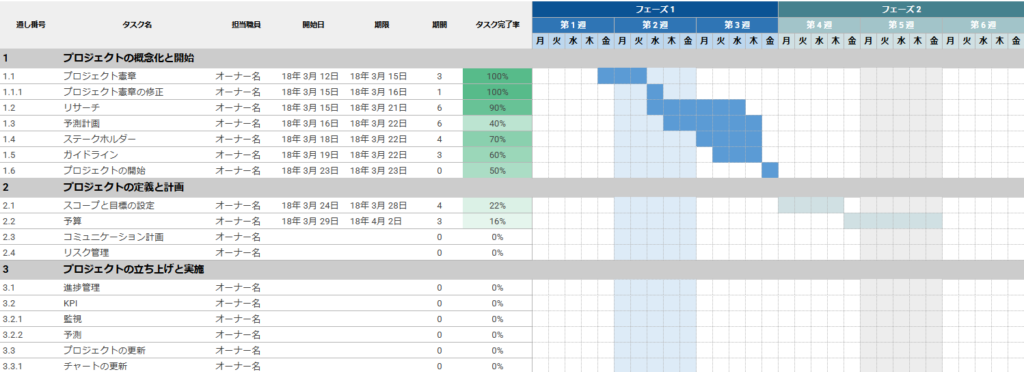

そこでタスク・スケジュール管理でオススメの方法が「ガントチャートの活用」です。

ガントチャートとは、事業の進捗状況を管理するためのスケジュール表のことです。タスクの内容や開始日、終了日、担当者などを表記することで事業全体の進捗状況を把握することができます。

僕もガントチャートはよく使うよ。プロジェクトを任されたときは、全体感を把握するのに活用しているよ。

2.部下・上司との良好な信頼関係を構築する

2つ目は「部下・上司との良好な信頼関係を構築する」です。

係長が辛いとされる大きな要因の一つが、部下と上司との板挟みになることです。上司からの指示を部下に伝えつつ、部下の意見や不満を上司に伝える役割も担うため、両者の間で調整を求められる場面が多くなります。

この状況を少しでも改善するためには、部下・上司それぞれと信頼関係を築き、円滑なコミュニケーションができる環境を作ることが重要です。

部下と信頼関係を築く方法

部下の職員と信頼関係を構築する上で重要なポイントは以下の2点です。

- 部下が抱えている悩みや不満を把握する

- 部下の主体性を尊重する

1点目の部下が抱えている悩みや不満については、部下にとって深刻な問題であることから、それを把握してあげることで「気にかけてくれている」と感じてもらうことができます。

具体的な方法としては、定期的に1on1のミーティングを行います。部下のプライバシーに配慮し、部下が実際に抱えている仕事・プライベートの悩みを打ち明けてもらうことで、部下それぞれの状況にあったフォローができるようになります。

2点目については、職員がいきいきと働く上でとても重要な要素であることから、部下の主体性を尊重してあげることが大切です。

例えば、注意しないといけないのが「部下への叱り方」です。

たまに「なんでそんなこともできないの?」や「お前ほんとに使えないな」といった、部下の人格を否定するような指導の仕方をしている人(まさにダメ係長ですね)がいますが、これは部下にとって逆効果でありモチベーションの低下や信頼関係の破綻をもたらします。

部下へ指導をする必要があるときは、あくまでも部下が行った行為に対して指摘をし、併せて改善点やそのヒントを示すようにしましょう。

逆に、部下が仕事をうまくやったときには行為ではなく部下自身を褒めるようにすることで、自己肯定感が高まり、その先も主体的・意欲的に業務をしてくれるようになります。

他にも、部下に対してはただ「指示」するのではなく、「対話」を意識することが大切です。部下の意見を尊重しながら業務を進めることで、部下の主体性を引き出しやすくすることができます。

例えば「◯◯についてどう思う?」「君はどう考えてる?」と問いかけるだけでも、部下自身が考えるきっかけを与えることができます。

上司と信頼関係を築く方法

一方で、上司に対して信頼関係を構築する方法は以下の3点です。

- 「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」を徹底する

- 上司の意図を理解し、適切な行動を取る

- 「イエスマン」にならず、適切な意見を伝える

まず、上司に対しては特に「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」を意識することが大切です。

係長は業務の中核を担うポジションであるため、上司にとって「状況がわかりやすい係長」であることが重要となります。

具体的には、問題が発生しそうなときは早めに相談したり、上司から指示を受けたら、途中経過も簡単に報告したりすることで透明性が増します。

また、上司が出す指示には、必ず何らかの意図や背景があります。これを正しく理解せずに、表面的に動いてしまうと、期待とズレた行動をしてしまうことがあるため注意が必要です。

指示を受けたときは「なぜこの指示が必要なのか?」をあなた自身で考え、わからない部分については「◯◯の意図をもう少し詳しく教えていただけますか?」と確認すると良いでしょう。

ただし、注意点としては、なんでも「イエスマン」になることは避けることです。

上司も同じ人間なので、間違いをすることもあります。

そういったとき、ただ何でも言うことを聞く部下ではなく、建設的な意見を出してくれる部下の方が信頼できます。

建設的な意見の出し方としては、

- 反対意見を述べるときは『感情』ではなく『データや事実』を基にする

- 否定をするだけではなく、代替案を提示する

- 上司の面子を損なわない言い方を意識する

を意識できると良いでしょう。

総じて、上司の成功をサポートするような「秘書」的な役割を意識することで、信頼関係を構築することができ、ひいては円滑なコミュニケーションを取ることができるきっかけとなるのです。

3.高いモチベーションを維持する

3つ目は「高いモチベーションを維持する」です。

係長の仕事は係員時代に比べ責任が増えますが、その分、係長自身の裁量も大きくなり、やりがいも大きくなります。

だからこそ、モチベーションが低下してしまうことで、責任の重圧に耐えながらただひたすら辛い時間を過ごすことになってしまいます。

そこで、モチベーションを維持するためのコツとしてオススメなのが以下の3点です。

- 「自分がなぜこの仕事をしているのか?」を再確認する

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 仕事を通じてスキルアップしていることを意識する

「自分がなぜこの仕事をしているのか?」を再確認する

係長の業務は単なる作業ではなく、組織全体の方向性を決めたり、部下を育成したりする重要な役割です。

「上からの指示をこなすだけ」と考えてしまうと辛くなりますが、「自分の仕事が組織や市民の役に立っている」と意識すると、やりがいを感じやすくなります。

そのためにも、上司から業務の命令があった際には、業務の目的や意義を確認し、自分自身に納得感を持つようにしましょう。

また、住民サービスや組織の改善につながるような仕事に積極的に関わることで、あなた自身の経験値が増えるとともに、あなたが公務員として働く意義が大きくなるためオススメです。

小さな成功体験を積み重ねる

公務員の仕事は大きな成果が見えにくいため、達成感を得にくいことがあります。

そのため、小さな成功体験を積み重ねることがモチベーション維持のカギになります。

具体的なオススメ方法としては、「1日1つ、自分が貢献したこと」を振り返ることです。

例えば、「部下に的確なアドバイスができた」や「業務効率化を提案した」など、小さなことでも良いので挙げてみましょう。

一歩一歩、自分は成長しているんだなと感じられることでモチベーションを維持できます。

また、もう一つのオススメ方法としては、「業務の目標を細かく設定」し、達成感を得られるようにすることです。

前述している自分が貢献したことへの振り返りは、「より抽象的」な方法であり、こちらの目標設定については「より具体的」な方法です。

目標設定は、係マネジメントにおいても進捗管理で業務の抜け漏れ防止に役立つことから、取り組むことをオススメします。

仕事を通じてスキルアップしていることを意識する

係長になると「こなすべき仕事」が増えるため、目の前の業務に追われがちです。

しかし、仕事を通じてどんなスキルが身についているのかを意識することで、前向きな気持ちを維持しやすくなります。

また、自己研鑽の機会(リーダーシップ研修やマネジメント講座の受講など)を増やすこともオススメです。

自己研鑽を行うことで、本来の業務では身に着けられないような知識・ノウハウを得ることができるため、深みのある人材に成長することが期待できます。

一方で、発想を変え「部下の成長」=「自分の指導力向上」という見かたををすることもできます。

係長の立場から部下のサポートに専念し、部下が成長(事業を成し遂げたなど)することで、結果として係長であるあなたの指導力が確かであったことが裏付けられることになります。

4.心身のリフレッシュを心がける

4つ目は「心身のリフレッシュを心がける」です。

係長の仕事は、部下の管理から管理職への説明など多岐にわたることから、残業時間の増加や責任・人間関係によるストレスが原因で心身ともに疲弊します。

そのため、日頃から心身のリフレッシュを心がけ、体調を崩さないよう注意する必要があります。

例えば、家族と過ごしたり、趣味を楽しんだりすることで気持ちがリフレッシュできたり、筋トレやウォーキングで体づくりをすることもできます。

また、「睡眠」をしっかりとることも重要です。

「厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト」によると、慢性的な睡眠不足は日中の眠気や意欲低下・記憶力減退など精神機能の低下を引き起こすだけでなく、体内のホルモン分泌や自律神経機能にも大きな影響を及ぼすと言及しています。

これらの日々のケアを続けることが、長く働く上で欠かせない要素となります。

5.プライベート時間を有効に活用する

5つ目は「プライベート時間を有効に活用活用する」です。

これまでも触れているとおり、係長は幅広い業務を担うため、残業時間が増えてしまいます。

22時、23時の帰宅も頻繁にあることから、いかにプライベート時間を有効に活用し、心身のリフレッシュに充てられるかが重要です。

もちろん、仕事の業務効率化をし、残業時間を削減することは前提になりますが、プライベートはこの先も向き合い続けることになるため、このタイミングでプライベート時間の効率化を図ってみましょう。

例えば、時短家電を活用し、毎日の家事・炊事の時間を削減したり、睡眠の質を高めるような寝具を取り入れ、同じ睡眠時間でもより多く回復できるような環境を整えたりなどがあります。

いずれについても、大切なこととしては「プライベートの時間の中でムダになっていることはないか?」を意識することなので、この意識を持ちながら過ごすようにしましょう。

6.キャリアプランを見直す

6つ目は「キャリアプランを見直す」です。

係長になると、「このまま管理職を目指すべきか?」「異動を繰り返しながら定年まで働くのが正解か?」といったキャリアの方向性に悩む人が多いです。

現状に不満や不安を感じたなら、一度キャリアプランを見直すことで、将来の選択肢を広げることができます。

例えば、管理職にはなりたくないなと感じるなら人事評価などのタイミングで上司(管理職)にその旨を伝えたり、専門性を磨き新しい環境でチャレンジしてみたいと感じるなら転職・独立をしたりと、あなたの価値観に合ったプランを計画することで、辛い気持ちを緩和することができます。

なお、キャリアプランを見直すという点では、転職サイトに専属しているエージェントを活用することも有効です。

クジラボでは、元公務員のキャリアカウンセラーがあなたのキャリアについて親身に相談に乗ってくれます。また、転職を前提としない相談もOKであるため、誰でも気軽に相談できるのが特徴です。

\ 相談実績1400名以上 /

以上が、公務員係長の辛さを和らげるための6つの解決策でした。

係長は心身ともに疲弊する役職であることから、仕事・プライベートともに適切なケアをすることで辛さを緩和させることができますので、出来る事から取り組んでみましょう。

さて、ここまでは係長の辛い側面ばかりお話ししてきましたが、働く上でのメリットもあります。

ここからは、公務員の係長として働く上でのメリットをご紹介します。

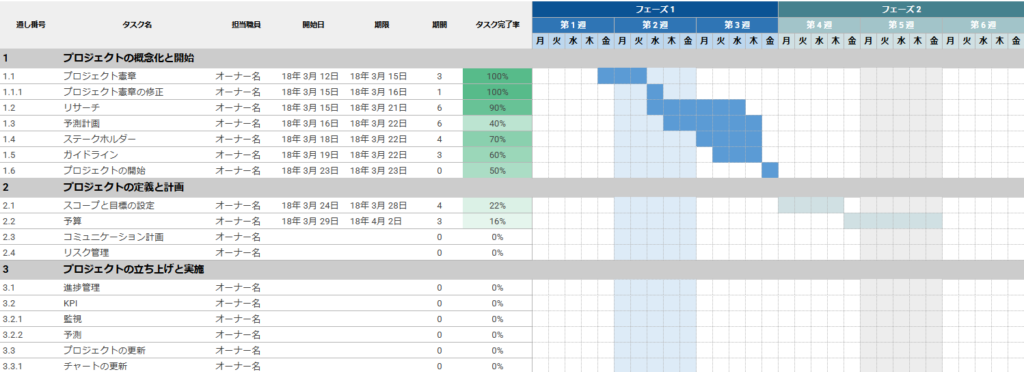

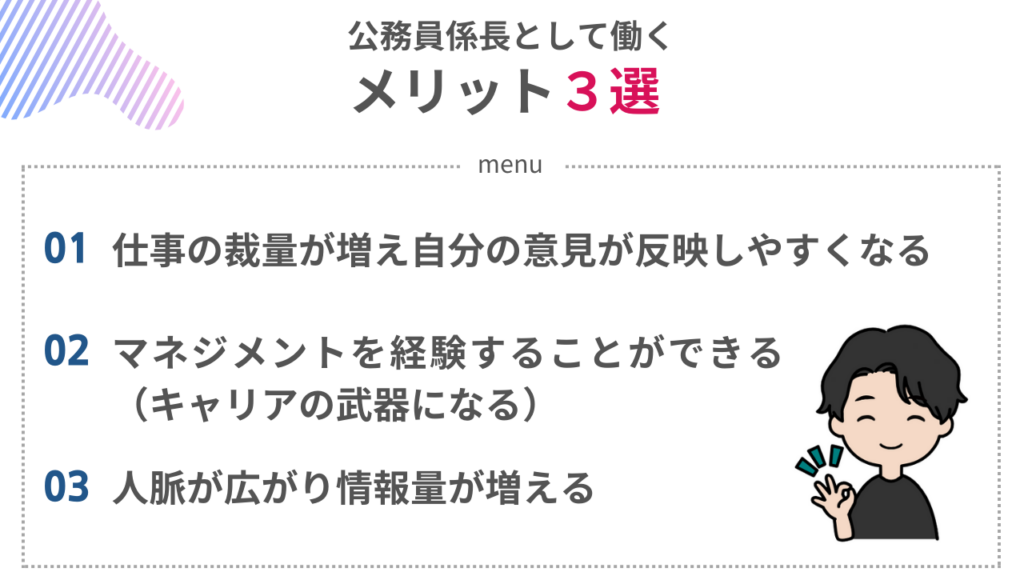

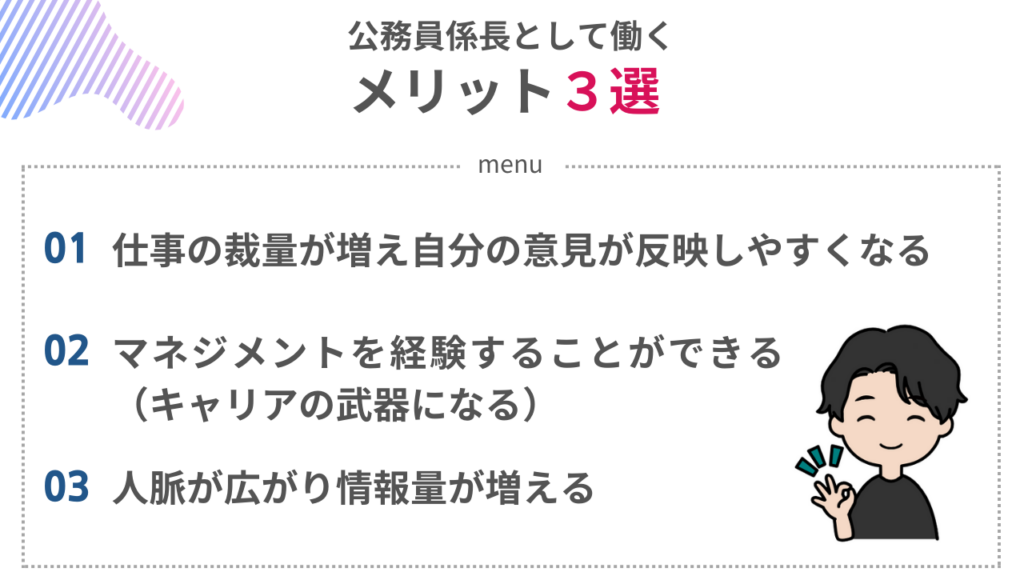

公務員係長として働くメリット3選

それでは早速、具体的なメリットについて紹介していきます。

1.仕事の裁量が増え自分の意見が反映しやすくなる

1つ目は「仕事の裁量が増え自分の意見が反映しやすくなる」です。

係長になると、単なる実務担当者ではなく、業務の進め方を決める立場になります。

係員の頃は「上からの指示を受けて動く」ことが中心でしたが、係長になると業務の優先順位を決めたり、方針を決めるための調整をする機会が与えられます。

また、会議や打ち合わせの場では自分の意見を発信しやすくなり、提案が採用される機会が増えるのが特徴です。

これにより、業務の効率化や改善にも積極的に関わることができるようになり、「仕事を自分で動かしている」という実感が得やすくなるのが大きなメリットです。

2.マネジメントを経験することができる(キャリアの武器になる)

2つ目は「マネジメントを経験することができる(キャリアの武器になる)」です。

係長は、部下の指導や業務管理を担うマネジメントポジションです。

係員のときは「自分の仕事をこなす」ことがメインでしたが、係長になるとチーム全体の仕事を管理し、業務を円滑に進める責任が発生します。

この経験によって、係長はリーダーシップ・調整力・問題解決力といったマネジメントスキルが身に付きます。

これらのスキルは、公務員としての昇進だけでなく、民間企業への転職や副業などにも活かせる武器になります。

3.人脈が広がり情報量が増える

3つ目は「人脈が広がり情報量が増える」です。

係長になると、上司や他部署、外部機関との関わりが増え、人脈が広がることも大きなメリットです。

会議やプロジェクトの場では他の係長や課長と連携する機会が増え、庁内のネットワークが構築されます。

また、政策立案や調整業務を行う中で、他自治体や企業、業界団体などとの接点も生まれ、得られる情報量が格段に増えます。

これにより、仕事の進め方やトレンドを学ぶ機会が増え、より広い視野を持って業務に取り組めるようになるのが大きな強みと言えます。

【まとめ】出来ることから解決策を実施して辛さを緩和していこう!

ここまでお話ししてきた内容を以下のとおりまとめます。

- なぜ公務員の係長は辛いのか?

- 業務量が増え、責任が重くなるため

- 部下の指導・マネジメントが難しいため

- 上司と部下の板挟みになりやすいため

- 辛さを和らげるための解決策

- 業務効率を高める

- 部下や上司との良好な信頼関係を構築する

- 高いモチベーションを維持する

- 心身のリフレッシュを心がける

- プライベート時間を有効に活用する

- キャリアプランを見直す

- 係長として働くメリット

- 仕事の裁量が増え自分の意見が反映しやすくなる

- マネジメントを経験することができる

- 人脈が広がり情報量が増える

公務員の係長は、係員の頃とは異なり部下を指導する立場であったり、事業のリーダー的立場になることが多いことから、責任や疲労が増し「辛い」と感じる事が増えると思います。

しかしこれまでお話ししてきたように、その辛さを和らげるための解決策もあなたの周りには沢山存在します。

係長の仕事は負担が大きい分、仕事の意義や自分の成長を意識することで、前向きな気持ちを維持しやすくなります。

また、キャリアの選択肢を増やし、プライベートとのバランスを整えることも、長く働くためには重要です。

今の仕事に行き詰まりを感じたら、視点を変えて「出来ることから取り組む」ことを意識してみましょう。