「FP三級に挑戦したいけれど、どれくらい勉強すれば合格できるの?」

あなたは今、そんな疑問をお持ちではないでしょうか。

FP(ファイナンシャル・プランニング)技能検定三級は、お金に関する幅広い知識が身につく資格で、初心者でも比較的合格しやすい試験とされています。

しかし、具体的な勉強時間の目安や、忙しい人でも効率よく合格するための学習方法が分からず、なかなか一歩を踏み出せない方も多いと思います。

この記事では、FP三級の合格に必要な勉強時間の目安を詳しく解説し、仕事や家事、学業で忙しい方でも合格を目指せる効率的な勉強法を紹介します。さらに、実際に資格を取得している私の体験談も交えながら、迷っているあなたの背中を押せるような情報をお届けします。

「試験に合格できるか不安…」「勉強を始めるべきか迷っている…」という方も、この記事を読めばFP三級合格への道筋が明確になり、自信を持って学習をスタートできるようになります。さっそく、合格に必要な勉強時間からチェックしていきましょう!

FP三級合格に必要な勉強時間の目安は?

「FP三級の試験勉強には、どのくらいの時間を確保すれば合格できるのか?」

これは、受験を考える多くの人が最初に気になるポイントでしょう。FP三級は比較的合格しやすい資格とはいえ、試験範囲は広く、しっかりと学習時間を確保することが重要です。

ここでは、合格に必要な勉強時間の目安や、学習経験の有無による時間の違いについて詳しく解説します。

FP三級合格に必要な勉強時間はどれくらい?

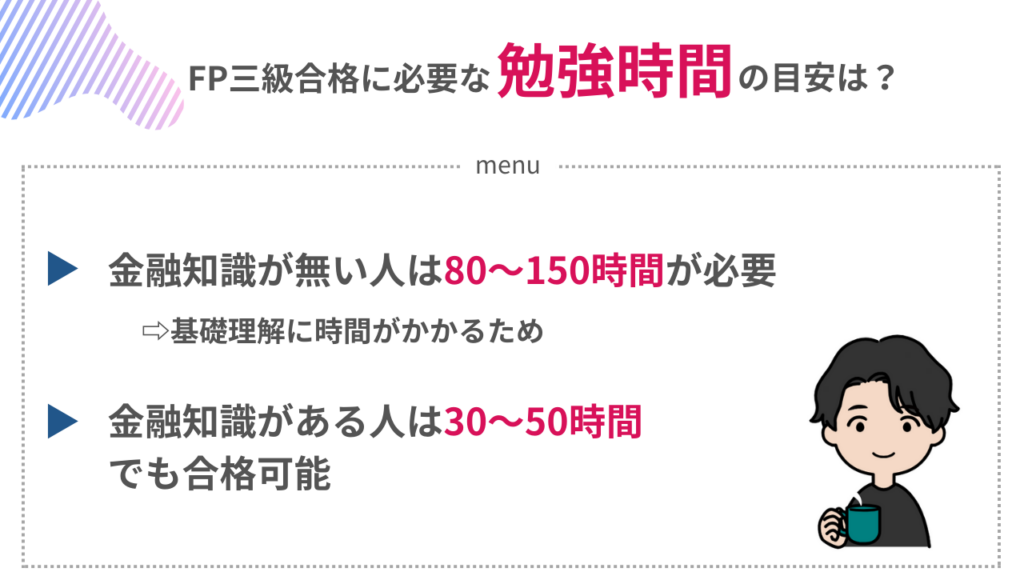

FP三級の合格に必要な勉強時間は、一般的に80〜150時間とされています。

金融や保険の知識がある人は30〜50時間でも合格可能ですが、全くの初心者の場合は100時間以上かかることも。

試験は学科と実技に分かれており、それぞれの対策が必要です。

合格を目指すなら、1日1〜2時間の勉強を2〜3ヶ月続けるのが理想的です。

実際、私は事前知識がほぼ無かったこともあり約2か月(約100時間)かけて合格がすることができました。

忙しい人でも、スキマ時間を活用すれば十分に対策できます。

学習経験や知識レベルによる勉強時間の違い

FP三級の試験範囲には、保険・税金・年金・資産運用・不動産などが含まれます。

これらの知識がある人は、30〜50時間の勉強でも十分合格が狙えます。

私の同僚には、銀行員から転職した公務員が何人かいるため、どれくらい勉強に時間をかけたか聞いたことがありましたが、ざっくり上記の時間でした。

一方で、金融知識が全くない場合は、基礎理解に時間がかかるため、80〜100時間は確保したいところ。

一見、時間がかかるように思えますが、FP三級の上位階級である「FP二級」では、三級で学習した内容を深掘りするものとなっているため、三級の基礎が身についていないと二級の合格に時間がかかることになります。

多少時間がかかっても、基礎がしっかり身に着けられるよう丁寧に勉強することをオススメします。

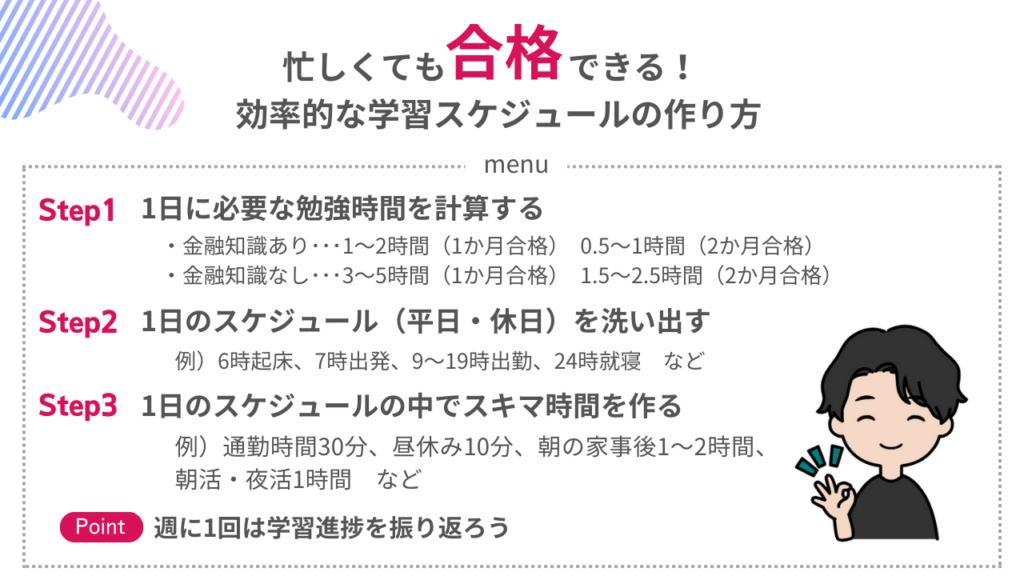

忙しくても合格できる!効率的な学習スケジュールの作り方

「仕事や家事、学業で忙しいけれど、本当に勉強時間を確保できるの?」

FP三級の勉強を始めたいけれど、忙しい毎日の中で勉強時間をどう確保すればいいのか不安に思う方も多いはずです。

しかし、ポイントを押さえた効率的なスケジュールを組めば、限られた時間の中でも無理なく合格を目指せます。

ここでは、スキマ時間を活用した学習法や、ライフスタイルに合わせた最適な学習スケジュールの立て方を紹介します。

1日どれくらい勉強すれば合格できる?

前述のとおり、1日に必要な勉強時間は「FPに関する事前知識・経験の有無」や「勉強期間」によって異なります。

- 金融業経験者など・・・30~50時間

- 未経験者・・・80~150時間

金融業経験者などの場合は、1か月:1~2時間/日、2か月:0.5~1時間/日。

未経験者の場合は、1か月:3~5時間/日、2か月:1.5~2.5時間/日、3か月:1~2時間/日程度で合格ができる試算となります(もちろん、個人によって前後します)。

私がFP三級を受験した経験談をお伝えするのであれば、1日に数時間勉強する計画を立てると、最初は良くても後半でだんだんキツくなり、モチベーションが維持できない可能性があるためあまりオススメはしません。

可能なら1日1時間、休日は2時間のように、無理のない範囲で勉強を続けていく方が最後まで気持ちが折れずに進められます。

スキマ時間を活用した時短学習法

仕事や家事で忙しい人でも、スキマ時間を活用すれば、無理なく勉強時間を確保できます。例えば、通勤時間や休憩時間、家事の合間などを活用して、少しずつ学習を進めることが大切です。

- 通勤中(電車・バス):スマホアプリで過去問を解く、YouTubeのFP講座を視聴する

- 昼休み:問題集を1問解いて、理解を深める

- 家事の合間:YoutubeのFP講座を視聴する

- 寝る前の10分:その日学んだ内容を振り返る

このように、1回の勉強時間が短くても、毎日コツコツ積み重ねることで知識が定着しやすくなります。また、電車の待ち時間なども活用し、ちょっとした時間でも問題に触れることで、自然と得点力がアップします。

私の場合、通勤時間をうまく活用し、スマホアプリで問題演習をしたり、昼休みなどの少し空いた時間でアプリ学習を行いました。この結果、頻繁に知識を得ることができ、試験本番に向けて徐々に頭が「受験モード」に変わっていったことが良かったなと感じています。

社会人・主婦・学生別の学習スケジュール例

試験合格を勝ち取るためには、生活スタイルに合わせて、無理なく続けられる学習スケジュールを組むことが大切です。以下に、社会人・主婦・学生別のスケジュール例を紹介します。

| 平日 | 休日 | |

|---|---|---|

| 社会人 (2ヶ月で合格) | 通勤時間:30分(アプリで問題演習) 昼休み:10分(アプリで問題演習) 帰宅後:30分(問題集・過去問演習) | 2時間(過去問・問題集や苦手分野の復習) |

| 主婦(主夫) (3ヶ月で合格) | 朝の家事後:1~2時間(問題演習) 夜:10分(復習) | 1時間(過去問・問題集や苦手分野の復習) |

| 学生 (1ヶ月で合格) | 授業の合間に30分(テキスト) 夜に1.5時間(過去問+実技対策) | 3時間(過去問・問題集や苦手分野の復習) |

社会人は基本、通勤時間があることが多いため、移動中のスキマ時間を活用すると学習時間が確保できます。

逆に主婦(主夫)の場合は休日に時間を取ることが難しいことが多いため、平日の日中に時間を作ることで学習時間を確保できます。

学生に関しては、ある程度、時間にゆとりがあることが多いため、短期間で合格することも可能です。授業の合間の空き時間を活用したり、夜にまとめて学習することで必要時間を確保できます。

以上のように、あなたの生活リズムに合った学習スケジュールを作ることで、無理なく続けることができるようになります。

計画的に勉強を進めるためのコツ

効率よく試験に合格するためには計画的に勉強を進めることが重要です。

以下のポイントを押さえることで、無理なく継続して試験勉強に臨むことができます。

目標を明確にする

「1週間で◯◯分野を終わらせる」「1日1問は過去問を解く」など、短期目標を設定すると、モチベーションが維持しやすくなります。

私がこれまで合格してきたすべての資格で実践してきた方法は、「1日に必要な勉強量を教材のページ数で表す」という方法です。

①今日から試験前日までの日数を求める(例:55日)

②問題集・過去問のページ数を求める(例:問題集150ページ、過去問100ページ)

③試験前日までに教材を何周するか決める(例:2周)

④1日あたりの勉強ページ数を求める(例:(150+100)×2÷55≒9.09ページ/日)

私の場合、「勉強時間」に固執しすぎると、ただダラダラと勉強しても目標達成してしまい、学習の質が低くなることがありました。なので、目標値を「勉強量」に変えて実践してみました。

その結果、必要なページ数が終わらないと1日の目標が達成できないため、勉強に対する集中力が上がりました。

勉強を習慣化する

毎日同じ時間に勉強することで習慣化できます。

例えば、「朝のコーヒータイムに10分勉強する」「寝る前に5分復習する」など、日常のルーティンに組み込むのがポイントです。

私の場合、

- 往復の通勤時間計1時間はアプリ学習、

- 昼休みは昼食後10分を使って暗記系を紙にひたすら書く、

- 夜は家事が終わりお風呂に入る前の1時間で問題集・過去問を解く、

というルーティンを組み実践していました。

ルーティン化できると、勉強をやることに対するストレスが軽減され、一つの生活習慣として行動することができるようになるため、オススメです。

初めは億劫(おっくう)になりがちですが、3~4日でその気持ちもなくなるはずなので、取り入れてみてくださいね。

早い段階で問題演習を行う

知識を定着させるためには、インプット(学習)とアウトプット(問題演習)のバランスを意識することが重要です。

注意点としては、インプットメインの学習になってしまい、思ったよりも知識が定着しないことです。

「学びを結果に変えるアウトプット大全」(樺沢紫苑・著)によると、自己成長はアウトプットの量に比例し、具体的なバランス比は「インプット:アウトプット=3:7」だと言われています。

これを意識したオススメの学習法が「問題演習→学習→問題演習→・・・」といったように、まず先に問題演習をし、わからなかったところをテキストを読んで復習するという方法です。

初めは当然、ほぼ何もわからないため間違いだらけになりますが、自分の頭で考えてから(自分なりの考えを持ってから)インプットをしないと、テキストを読んでも「ふーん、そうなんだ。」程度しか定着しません。

また、問題演習をする際のコツとしてお伝えしたいのが、間違えたときにテキストで学習する際、別の疑問が頭に浮かぶことがあるので、その関連する疑問点もあわせてインターネット等で調べて解消させましょう。

私はFP一級を二級合格からわずか3か月で合格することに成功しましたが、上記勉強方法のおかげで合格できたと言っても過言ではありません。

なぜなら、問題演習という一問一答の学習では、応用問題に対応しきれないためです。

試験問題は、これまでに学習してきたものから少しズラして出題されたり、ひっかけ問題が出されることがあります。

問題演習だけをただ単にやっていると、「点」でしか知識を定着させることができませんが、関連する疑問点をインターネットなどで調べておくと、「面」として知識を定着させ、体系的に学習することができます。

この習慣は三級合格だけではなく、二級、一級の学習時にも役立つため、ぜひ実践してみてください。

学習進捗を記録する

手帳やアプリを使って、学習の進捗を記録すると、達成感を得ながら勉強を続けられます。「〇〇ページまで読んだ」「過去問〇問解いた」と記録することで、モチベーションもアップします。

記録を続けることで、毎日少しずつでも積み上げてきた実感を得ることができ、習慣化のきっかけになります。

また、成果を実感するだけでなく、曜日ごとの勉強量・時間の傾向を知ることもできるため、あなたに合った勉強スタイルを知るきっかけにもなるでしょう。

実際、私は学習記録が付けられるアプリ「Studyplus」を活用し、日々の勉強時間を記録していました。

アプリを活用した理由は、スマホでササっと記録が出来るためです。

前述のとおり、私は通勤途中でもアプリなどで復習をすることが多かったため、電車の中で記録をするにはアプリが一番向いていると感じました。

また、私の場合は時間を計測するだけでしたが、もちろんページ数や問題数などを計測単位にすることも可能です。

あなたに合った方法で学習進捗の記録をしてみてはいかがでしょうか。

スケジュールの見直しをする

計画通りに学習が進まないことはよくあります。仕事や家庭の事情、体調不良などで予定が崩れることもあるでしょう。しかし、大切なのは焦らず柔軟にスケジュールを調整することです。

まず、週に1回は学習進捗を振り返る時間を設けましょう。 計画通り進んでいない場合は、以下の方法で修正できます。

- 優先順位を見直す:苦手分野の比重を増やし、重要度の低い部分は軽く流す。

- スキマ時間を活用する:通勤時間や家事の合間を活かして学習量を補う。

- 勉強時間を再配分する:休日に集中して学習し、平日の負担を軽減する。

大切なのは、完璧を目指さず、継続できる計画を立て直すことです。柔軟に調整しながら学習を続ければ、合格への道は開けるようになります。

忙しくてもFP三級に合格するには、毎日コツコツ勉強を続けることが重要です。スキマ時間を活用し、自分の生活に合った学習スケジュールを立てましょう。進捗を振り返りながら計画を柔軟に見直し、無理なく効率的に学習を進めれば、合格は十分可能です!

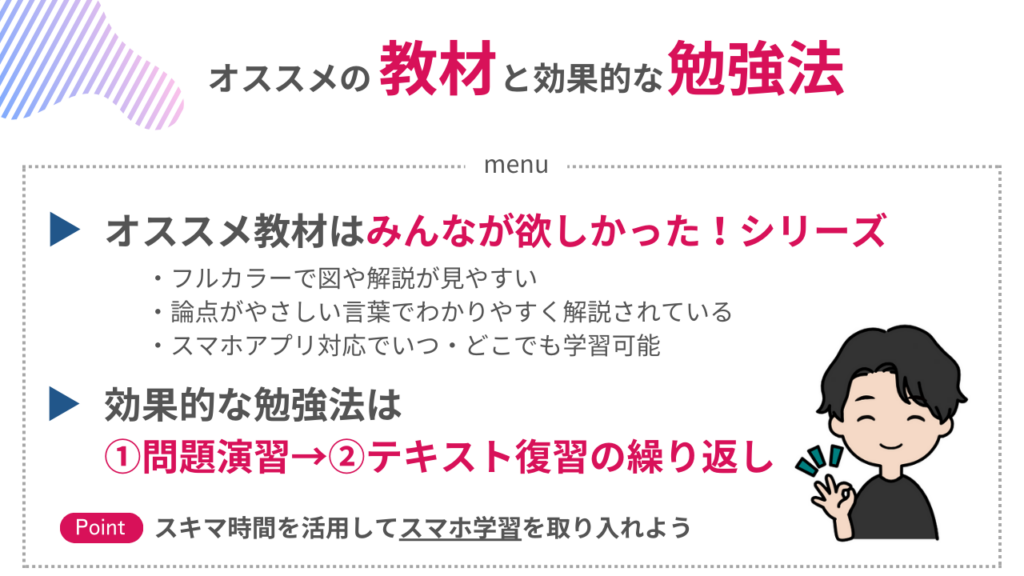

オススメの教材と効果的な勉強法

「独学でも合格できる?どんな教材を使うのがベスト?」

FP三級の試験対策には、適切な教材選びと効果的な勉強法が欠かせません。独学で挑戦する人も多いですが、教材の選び方や勉強法によっては、学習の効率が大きく変わります。

ここでは、初心者におすすめのテキスト・問題集・Webサイトを紹介し、試験対策をスムーズに進めるための勉強法を解説します。

独学or通信講座?最適な学習方法の選び方

FP三級の学習方法には、大きく分けて「独学」と「通信講座」の2つの選択肢があります。どちらが適しているかは、あなたの学習スタイルや生活環境によって変わります。

独学は、コストを抑えて自由なペースで学習できる点がメリットです。市販のテキストと問題集を使いながら、インターネット上の無料コンテンツを活用すれば、十分に合格を目指せます。

ただし、自己管理が苦手な人にとっては、モチベーションを維持するのが難しいかもしれません。

一方、通信講座は、体系的なカリキュラムや講師の解説を受けながら学べるため、短期間で効率的に知識を習得できます。

特に、金融知識が全くない初心者や、独学に自信がない人にとっては、安心して学べる環境が整っています。ただし、費用がかかる点がデメリットです。

自分の学習スタイルやスケジュールを考慮し、無理なく続けられる方法を選ぶことが大切です。

初心者向けおすすめのテキスト&問題集

FP三級の勉強を始めるにあたっては、初心者向けの分かりやすいテキストと問題集を選ぶことが重要です。テキストは、専門用語が丁寧に解説されていて、図解が豊富なものを選ぶと理解しやすくなります。

私がオススメするテキスト教材は「みんなが欲しかった!FPの教科書3級」です。初学者でもスムーズに学べる工夫がされています。

また、問題集については、過去問を中心に出題傾向を押さえられるものが理想的です。解説が充実しているものを選ぶことで、単なる暗記ではなく、理解を深めながら学習を進められます。

私も実際購入した「みんなが欲しかった!FPの問題集3級」は書店売上ランキング10年連続売上No.1(紀伊国屋書店Publine調べ)という実績のある人気の教材であり、前述しているテキストと同じ「みんなが欲しかった!」シリーズであり、セットで使えるため理解がより深まります。

また、この問題集を購入すると同シリーズが運営しているスマホアプリの有料機能(下記)が活用できる特典がもらえます。

- 教科書縦読み

- 問題集のアプリ化

- スケジュール機能

※特典の提供には期限があります。詳しくは商品購入ページ等でご確認ください。

スマホで勉強!おすすめサイトを紹介

FP三級の学習を進める上で、スマートフォンを活用したWeb教材は、時間や場所を問わず効率的に勉強できる手段として非常に有用です。

そこでこちらでは、忙しい人でもスキマ時間を使って効率的に学習ができるオススメサイトをご紹介します。

FP3級 過去問道場

「FP3級 過去問道場」は、最新法令に対応した「学科2,940問(※)」、「実技1,430問(※)」の問題数を掲載しているサイトです。クイズ形式で学習を進められるため、楽しみながら知識を定着させることができます。

(※)2025年3月1日現在

また、このサイトは広告を見ることで無料で問題演習ができるため、お金をかけずに合格を目指したい人にもオススメです。

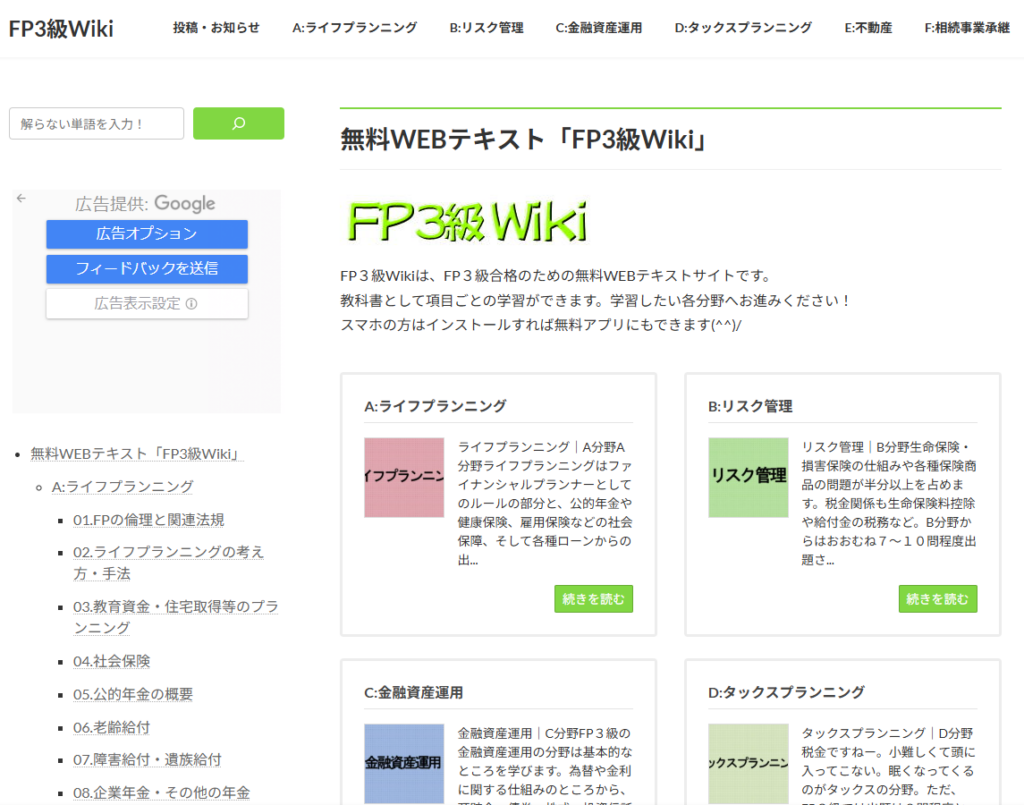

FP3級Wiki

「FP3級Wiki」は、無料で利用できるWebテキストサイトで、各分野ごとに詳細な解説が掲載されています。

このサイトの特徴は、各項目の説明の根拠となる外部リンク(主に公的機関)が掲載されているため、「無料サイトに書かれている内容が不安だ」と感じる人にとって安心して学習ができるようになっています。

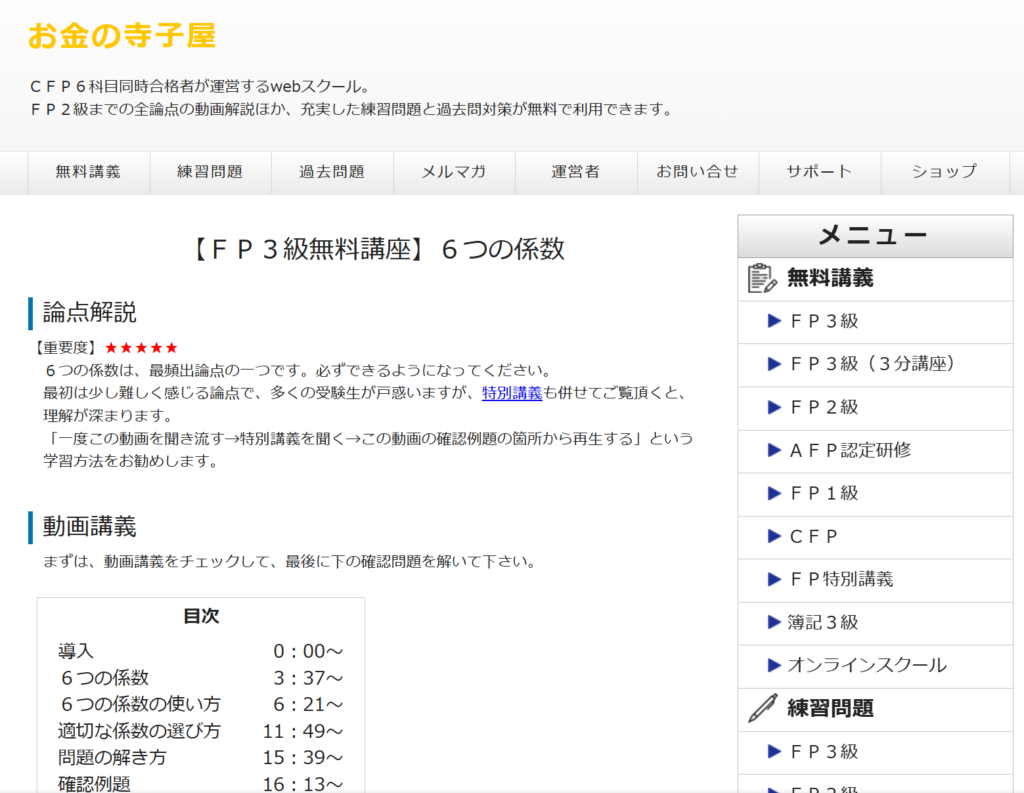

お金の寺子屋

「お金の寺子屋」は、紺綬褒章を受章した管理人が運営する、無料の学習サイトです。

当サイトでは、試験範囲(全論点)の動画解説や、○×問題・穴埋め問題・計算問題などの充実した練習問題と過去問対策が無料で利用でき、お金をかけずに合格を目指したい人にオススメのサイトです。

これらのサイトを活用することで、忙しい日々の中でも効果的にFP三級の学習を進めることができ、合格への近道となるでしょう。

過去問の重要性と効果的な活用方法

FP三級に合格するためには、過去問演習が最も重要な学習の一つです。

試験問題は過去の出題パターンを踏襲する傾向が強く、過去問を繰り返し解くことで、効率よく合格レベルの実力を身につけられます。ただ解くだけでなく、正解・不正解の理由をしっかりと確認し、解説を読むことで知識の定着を図ることが大切です。

効果的な活用方法としては、まず一度問題を解き、自分の苦手な分野を把握することから始めます。その後、テキストを復習しながら、間違えた問題を重点的に解き直します。

試験が近づいてきたら、本番と同じ形式で時間を測りながら模擬試験を行い、実践力を養うのが理想的です。過去問を繰り返すことで、試験の出題傾向に慣れ、合格に必要な知識を確実に身につけることができます。

FP三級の勉強は、テキスト・問題集(過去問)の2つをバランスよく活用することが鍵です。特に過去問演習を重視すると、出題傾向をつかみやすくなります。また、移動中や外出先でのスキマ時間を活用し、スマホアプリやYouTube動画、Webサイトを活用することで、効率的に知識を身につけられます。

実際に合格した人の体験談と成功の秘訣

では実際に、合格した人はどれくらい勉強し、どのように乗り越えたのでしょうか。

合格者の体験談を知ることで、自分に合った学習スタイルを見つけたり、モチベーションを高めたりすることができます。特に、忙しい中でも合格した人の学習法や、試験本番でのコツはとても参考になるはずです。

ここでは、私をはじめ私の周りで合格した人の勉強時間や具体的なスケジュール、成功の秘訣を紹介します。

合格に要した勉強時間とスケジュール

私を含め周りの同僚がみんな共通していたのが勉強時間でした。

試験にかかった期間は2か月程度で、平日・休日ともに2時間の学習を続けました。

平日(月~金)・・・2時間(昼休み・移動時間で1時間、自宅で1時間)

休日(土のみ)・・・2時間(自宅で2時間)

※日曜日はお休み

1か月あたり約48時間勉強することができ、2か月で約100時間ほどかけて合格をすることができました。

100時間と聞くと多いと感じるかもしれませんが、上記の勉強スケジュールであればそこまで毎日の負担が大きい訳でも無いことがわかってもらえると思います。

また、毎日継続することは大事ですが、時には突発的な用事が入りその日に勉強ができないこともあると思います。そういったときは別のタイミング(例えば日曜日など)に埋め合わせが出来れば全く問題ありませんので、あなたのライフスタイルに合ったスケジュールを組みトライしてみましょう!

忙しい中でも合格した人の勉強法とは?

仕事や育児などで忙しい中でも合格した人の多くは、「スキマ時間の活用」と「学習内容の効率化」に力を入れています。

例えば、通勤時間にはスマホアプリなどで問題演習を行い、昼休みにはテキストの要点を確認。家事をしながらYoutubeの流し見をするといった活用方法で、まとまった時間が取れなくても学習を進められるように工夫しています。

挫折しそうになったときの乗り越え方

FP三級の学習を進める中で、モチベーションが下がったり、思うように進まず挫折しそうになることもあります。そのようなとき、私を含め合格した人達は以下の方法で気持ちをリフレッシュするよう心掛けていました。

- 学習の目的を思い出す

- 小さな成功体験を積む

- 環境を変えてリフレッシュする

学習の目的を思い出す

勉強のモチベーションが低下したときは、なぜFP三級を取得しようと思ったのかを再確認してみましょう。

資格取得によって得られるメリット、例えば「家計管理に役立たせたい」「転職やキャリアアップに活かしたい」などを思い出すことで、学習の意義を再認識できます。

また、合格後の自分を具体的にイメージし、目標を視覚化することで、モチベーションを維持しやすくなります。

小さな成功体験を積む

勉強が思うように進まないと感じたときは、無理に難しい問題に取り組むのではなく、簡単な問題から解いて達成感を得ることが大切です。

例えば、基本問題を正解することで自信をつけたり、学習時間を記録して「これだけ勉強した」と視覚化すると、やる気が回復しやすくなります。

実際、私は学習記録が付けられるアプリ「Studyplus」を活用し、日々の勉強時間を記録していました。

たまにモチベーションが下がるときがありましたが、アプリを開き合計時間を見てみると、「こんなに勉強してきたんだな」と積み上げてきた成果を再確認することができ、もうひとふんばりすることができました。

環境を変えてリフレッシュする

集中力が続かないときは、思い切って学習環境を変えてみましょう。

例えば、普段は自宅で勉強をしているなら、カフェや図書館で学習するのも効果的です。また、適度に散歩をしたり、好きな音楽を聴いたりすることで気分転換ができ、リフレッシュした状態で勉強に取り組めるようになります。

私自身、FP一級の試験勉強をしていた頃はよく近所の図書館で勉強していました。家でも集中できるタイプですが、図書館はまた違った雰囲気で勉強に取り組めるため、個人的にオススメです。

合格者が語る「やってよかったこと」「失敗したこと」

私が「やってよかった」と感じたことは「学習スケジュールを事前に立て、計画的に進めたこと」です。

初めての資格ということもあり、テキストや問題集をいつまでに、どれくらいやるべきかがわからなかったため、仮のスケジュールを立てて実行し、都度微修正を加えたことで私自身の最適な学習プランが建てられたことがよかったなと思いました。

一方で失敗したこととしては、「テキストをメインで学習し、問題演習を後回しにしたこと」です。

0から知識を得ようとするとき、初めにテキストをじっくり見たいと感じてしまいがちですが、正直なところ非効率でした。

理想的なのは前述でもご紹介したとおり「問題集→わからないところは補足的にテキスト」という流れをとることで忙しい中でも効率的に合格が出来るようになります。

以上が「実際に合格した人の体験談と成功の秘訣」でした。

合格者の多くが、「スキマ時間の活用」「短時間でもほぼ毎日勉強する」という勉強法を実践しています。また、挫折しそうになったときは、試験後のメリットを思い出してモチベーションを維持することが大切です。

実際に合格した人の体験を参考に、自分に合った勉強スタイルを見つけましょう。

FP三級とは?資格の魅力と試験概要

これまで勉強法などをご紹介してきましたが、「そもそもFP三級とはどんな資格なのか?」と感じる人もいるかもしれません。

FP三級は、家計管理や資産運用、税金、保険、年金など、お金に関する知識が身につく資格です。試験の合格率は比較的高く、しっかりと対策をすれば十分に合格を狙えます。

この章では、FP三級の試験概要や出題範囲、取得するメリットについて解説します。

FP三級ってどんな資格?取得するメリット

FP三級(ファイナンシャル・プランニング技能検定三級)は、お金に関する基礎知識を身につけることができる国家資格です。

家計管理や資産運用、税金、保険、年金、不動産など、日常生活に役立つ幅広い知識を学べるため、金融や保険業界の人だけでなく、一般の人にも人気があります。

特に、家計の見直しや老後の資産形成を考えている人にとって、FP三級の知識は大いに役立ちます。

資格を取得するメリットとして、まずは自身の生活に直結する知識を得られることが挙げられます。

例えば、適切な保険の選び方や節税の方法を学ぶことで、より賢いお金の管理が可能になります。

また、金融・保険・不動産業界などの就職や転職においても評価されやすく、キャリアアップにつながることもあります。実際、私が転職活動をした際に、FP二級の資格を保有していたことで面接が確約されていた企業もありました。

さらに、FP三級はFP二級の受験資格を得るためのステップとしても重要で、より高度な知識を学ぶための土台となります。

試験の内容と出題範囲を解説

FP三級の試験は、大きく分けて「学科試験」と「実技試験」の2つで構成されています。

学科試験では基礎的な問題が出題され、幅広い知識が問われる一方、実技試験は具体的なケースをもとにした問題が出題され、より実践的な知識が求められます。

また、従来は会場で受験する形式でしたが、2024年4月から全国で随時受験ができるCBT(Computer Based Testing)試験に完全移行しました。

これにより、受験生の利便性向上や自然災害による試験の延期リスクを軽減することができるようになりました。

なお、出題範囲は以下の6分野に分かれています。

- ライフプランニングと資金計画(年金制度や社会保険など)

- リスク管理(生命保険や損害保険など)

- 金融資産運用(株式、債券、投資信託など)

- タックスプランニング(所得税や住民税など)

- 不動産(不動産の売買や賃貸など)

- 相続・事業承継(相続税や贈与税など)

FP三級では基礎的な知識が問われるため、深い専門知識は不要ですが、各分野の基本的な仕組みをしっかり理解することが重要です。試験範囲が広いため、計画的に学習を進めることが合格のポイントとなります。

学科試験と実技試験の違いとは?

FP3級の試験は、「学科試験」と「実技試験」の2つに分かれています。それぞれ出題形式や内容が異なるため、しっかりと対策をすることが重要です。

| 科目 | 試験時間 | 出題形式 | 問題数 | 合格基準 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 学科試験 | ー | 90分 | ○×式 三答択一式 | 60問 | 36点以上 (60点満点) |

| 実技試験 | 資産設計提案業務(FP協会) | 60分 | 三答択一式 (事例形式) | 5題 | 30点以上 (50点満点) |

| 個人資産相談業務(きんざい) | |||||

| 保険顧客資産相談業務(きんざい) |

学科試験は、マークシート方式で「○×式」と「三答択一式」の2種類の問題が出題されます。合格基準は60%以上の正答率で、基礎的な知識を幅広く問われるため、テキストを使って各分野の基本をしっかり学ぶことが大切です。

一方、実技試験は、受験する団体(日本FP協会または金融財政事情研究会(きんざい))によって内容が異なります。

日本FP協会の実技試験は「資産設計提案業務」が対象となり、顧客のライフプランに基づいた提案を行う問題が出題されます。

金融財政事情研究会では「個人資産相談業務」や「保険顧客資産相談業務」があり、具体的な計算問題や税金の計算が必要になることもあります。

「個人資産相談業務」や「保険顧客資産相談業務」については、金融業界(銀行・保険会社)で働く人が受験することが多く、一般の方はFP協会の「資産設計提案業務」を受験することが多いです。

ユウ

ユウ僕も「資産設計提案業務」を受験しました。

FP3級の合格率と難易度は?

FP3級の合格率は、学科試験・実技試験ともに80%程度と比較的高めです。ただし、試験範囲が広いため、無計画な学習では合格が難しくなる可能性があります。

| 試験年月 | 学科試験 | 実技試験(資産設計提案業務) |

|---|---|---|

| 2024年1月 | 83.14% | 86.56% |

| 2023年9月 | 74.78% | 77.67% |

| 2023年5月 | 88.25% | 86.83% |

| 2023年1月 | 85.25% | 88.34% |

| 2022年9月 | 80.78% | 84.44% |

| 2022年5月 | 83.37% | 90.33% |

| 2022年1月 | 87.01% | 90.75% |

| 2021年9月 | 84.69% | 80.50% |

| 2021年5月 | 83.25% | 76.65% |

| 2021年1月 | 87.92% | 86.53% |

試験の難易度は決して高くはないものの、各分野の専門用語が多いため、初学者にはやや難しく感じることもあります。そのため、テキストで基本を学び、問題集を繰り返し解くことで、問題のパターンに慣れることが重要です。

また、実技試験は計算問題が含まれるため、公式や計算方法を理解し、スムーズに解けるように準備しておくと安心です。

以上が「FP三級の試験概要や出題範囲、取得するメリット」についてでした。

FPは、取得することで保険・税・金融・不動産などのお金に関する知識を身に着けることができる、非常にオススメな資格です。

FP三級に関しては合格率も80%程度と高い水準であり、知識がゼロの人でも合格を目指しやすいことがわかります。ただし、無計画に受験をすると不合格になってしまうことも考えられることから、テキスト・問題集を使い基礎知識を身に着けることが大切です。

【まとめ】勉強を始めるか迷っているあなたへ~今すぐ行動する理由

FP三級は、お金に関する知識を基礎から学べる資格で、日常生活にも仕事にも活かせる大変有益なものです。

合格率は80%程度と比較的高く、しっかり対策をすれば誰でも十分に合格を目指せます。

しかし、多くの人が「勉強時間を確保できるか不安」「本当に役に立つのか」といった理由で、なかなか学習をスタートできずにいます。

私も当時は「資格なんて本当に役に立つの?」「勉強するだけムダなんじゃないか?」と渋っていた時期もありました。

ですが、いざ学習を始めてみると、今まで学んでこなかったお金に関する知識が溢れており、「非常にタメになるなぁ」と感動したことを今でも覚えています。

また、FPを取得し、お金の知識を得たことで、ようやく社会人としてスタートラインに立てたような気もしました。

時間は有限です。「もう少し余裕ができたら」と考えているうちに、貴重な機会を逃してしまうかもしれません。未来の自分のために、今できることを始めましょう。

あなたの一歩が、より良い生活やキャリアの向上につながります。まずは小さな一歩を踏み出し、FP3級合格への道を進んでみませんか?